関東平野の最北端、栃木県足利市田島町にある「ココ・ファーム・ワイナリー」は、ぶどう畑の山頂から関東平野が一望できる場所に位置する。

遠くに富士山を望む、豊かな自然に囲まれながらのワイン造り。想像しただけで、ワインファンはワクワクするだろう。

ココ・ファーム・ワイナリーは福祉施設との連携プレーで、今や日本を代表するワイナリーに成長した。いったいどんなワイナリーなのだろうか。

ぶどう作りに対する熱い想いや、素敵なストーリーがあふれていたので紹介したい。

『障がい者支援施設からスタートしたココ・ファーム・ワイナリー』

「ココ・ファーム・ワイナリーは、もともと福祉施設が母体となりスタートしたのです」そう語るのは取締役の池上 峻(たかし)さん。

しかし、最初から福祉施設ありきではじまったわけではない。今から63年前、昭和33年頃にとある教師の課外授業から畑が開墾されたことが始まりなのである。池上さんの祖父にあたる川田昇さんは、戦後まもなく帰郷し中学校の教師となった。

当時は特殊学級(現在の支援学級)という言葉すらない時代。障がいをもった子どもたちは、教室の隅に追いやられることが多かった。この状況を見た川田さんは「何とかしたい。この子たちを一人前の大人にしたい」と考えた。

そこで川田さんは自費で山を買い取り、子どもたちの課外授業の場としたのだ。

▶始まりは、学びの場の提供

川田さんの実家は農業を営んでいた。そのため「障がいのある子どもたちは、勉強は苦手でも、野良仕事なら身につくものがあるはずだ」と直感したのだ。

畑の開墾が始まったのが昭和33年のこと。開墾当時から、子どもたちがすべてをできていたわけではない。だが畑の中で仕事をしてみると様々な刺激があり、集中力が養われたり体力が向上したりした。

また子どもたちは、これまで得られなかった「仕事を任される喜び」や「感謝される喜び」を知り、少しずつ農夫に育っていった。ぶどうは、畑を開墾した当初から植えていたのだという。しかし最初はワインを造ろうとは考えていなかったそうだ。

ぶどうは当初、自分たちが食べるために作っていたものだ。市場に出して売るようになったが、その後、高度成長期時代が到来する。

味以外のクォリティーや、見た目のよいぶどうが求められる時代になったのだ。

色や形などで規格外になったぶどうは、売ることが難しくなる場合もある。だが、子どもたちが丹精込めて作ったぶどうを処分するのは忍びない。

川田さんは「色や形よりも、味がおいしいぶどうを作りたい」と考えていた。そのため、ぶどうを加工品にしようと思い立ったのだ。

これをきっかけに、ワイン用ぶどう栽培とワイン醸造へと歩みを進めることになる。しかしその道のりは、決して穏やかなものではなかった。

▶ココ・ファーム・ワイナリーの誕生とワイナリー名に込められた想い

昭和50年初頭、こころみ学園はワイン製造に向けて醸造免許の申請をした。だが「福祉法人がお酒を造る」のは前例がないとの理由で、行政からの許可が下りなかったのだ。

しかし、ワイン造りを諦めきれなかった川田さん。施設の子どもたちの保護者たちから出資を募り、法人を立ち上げる。

ここにココ・ファーム・ワイナリーが誕生する。ワインの醸造許可も無事に下り、いよいよ本格的にワイン造りが始まった。

ワイナリー名の「ココ・ファーム・ワイナリー」は、福祉施設「こころみ学園」に由来している。母体となった「こころみ学園」の園生たちもワイン造りに関わるため、学園の名前からヒントを得てつけたという。

福祉施設というと世間ではどこか遠いイメージを持たれがち。やさしいイメージのココ・ファーム・ワイナリーなら、親しみやすくなると考えての命名だ。

お客様が多く訪れる福祉施設は全国でも珍しい存在。

福祉施設がワインを造っていると聞くとなぜ?と疑問に思う人もいることだろう。

だが、ココ・ファーム・ワイナリーのワイン造りは、「こころみ学園」と切っても切れない関係だ。「こころみ学園」が、ワイナリー創設の歴史に深くかかわっていることを表す、素敵なネーミングのココ・ファーム・ワイナリー。

ほっこりとした印象のワイナリー名は、人々に親しみやすい雰囲気を与えるのに一役買っていると言えそうだ。

『ココ・ファーム・ワイナリーのぶどう栽培の特徴』

ココ・ファーム・ワイナリーのぶどう畑について紹介しよう。約6ヘクタールのぶどう畑には、山頂から順に4種類のぶどうが植えられている。

まず、日本の代表的な品種のマスカット・ベーリーA。2番目にリースリング・リオン、3番目にノートン。そして一番下がプティ・マンサンだ。

お気づきのように、ココ・ファーム・ワイナリーには代表的なワイン品種のぶどうが少ない。

これは、ココ・ファーム・ワイナリーの立地と気候が大きく関係している。ココ・ファーム・ワイナリーのある土地は、夜の温度が下がりにくいという特徴がある。

一般的に、山の夜は涼しいというイメージがあるだろう。

しかしココ・ファーム・ワイナリーの海抜は80m。ぶどう畑の山頂でも180mと、標高は高くはない。

また、特に夏場の気温が高くなることで有名な館林市や熊谷市に近く、夏場の畑は軽く40度を超える。したがって、この暑さの厳しい気候に耐えられるぶどうが必要になるのだ。

▶土地に合う栽培品種に行き着くまで

アメリカ原産のノートンやフランス南西部原産のプティ・マンサンは、ココ・ファーム・ワイナリーが日本で初めて植えた品種だ。ノートンはもともと雨の多い土地で育つ品種。気候が日本と似ているため育てやすい。

プティ・マンサンは、酸味が強い品種だ。プティ・マンサンの原産地は、日本の農村に似ている土地で、日本での成育にも向いている品種である。

ぶどうは暑いと酸味が減ってしまうという特徴がある。酸味が減るということは、ぶどうにとってスタミナが減るのと同じこと。結果として病気への耐性も弱くなる。そのため、いかに酸味を残して育てるかがポイントなのだ。

酸味の強いプティ・マンサンは、ココ・ファーム・ワイナリーの畑で作ると、とてもバランスのよい実がなる。フランス南西部のプティ・マンサン生産者であるマルク・アンジェリさんに、ワインを飲んでもらった時のこと。

「だめじゃないか、こんなワインを造ったら。うちのが売れなくなってしまう」とジョークをこめて絶賛されたという。とても嬉しかったと、池上さんは誇らしげに笑う。

ココ・ファーム・ワイナリーでは、過去に「甲州」品種を植えたことがある。だが、甲州種のぶどうは甲州(山梨県)で作るのが一番だという結論に至った。メジャーなぶどう品種でも、土地に合わない場合もあるのだ。

ココ・ファーム・ワイナリーでは、ぶどう品種ごとの特徴を生かしたワイン造りを目指している。ワイナリーの土地に合うぶどう探しは、これからも続いていく。

▶ありのままの土壌を生かす

ココ・ファーム・ワイナリーでは、畑を開墾して以来、一度も除草剤を使ったことがない。現在は化学肥料も一切使用していない。もちろん、ぶどうへの病気対策は行う。しかし最低限の消毒のみだ。

土壌に手を加えることなく、ありのままの土壌を生かしてぶどうを育てているのだ。

除草剤を使わないため、当然、草が大量に生える。草刈りは「こころみ学園」の園生たちの重要な仕事のひとつである。彼らの仕事を奪わないためにも、除草剤を撒かずに草刈りができる状態にする。

刈った草は畑に残すことで、自然の緑肥として土壌を豊かにしてくれる。

『ココ・ファーム・ワイナリーならではのぶどう作り』

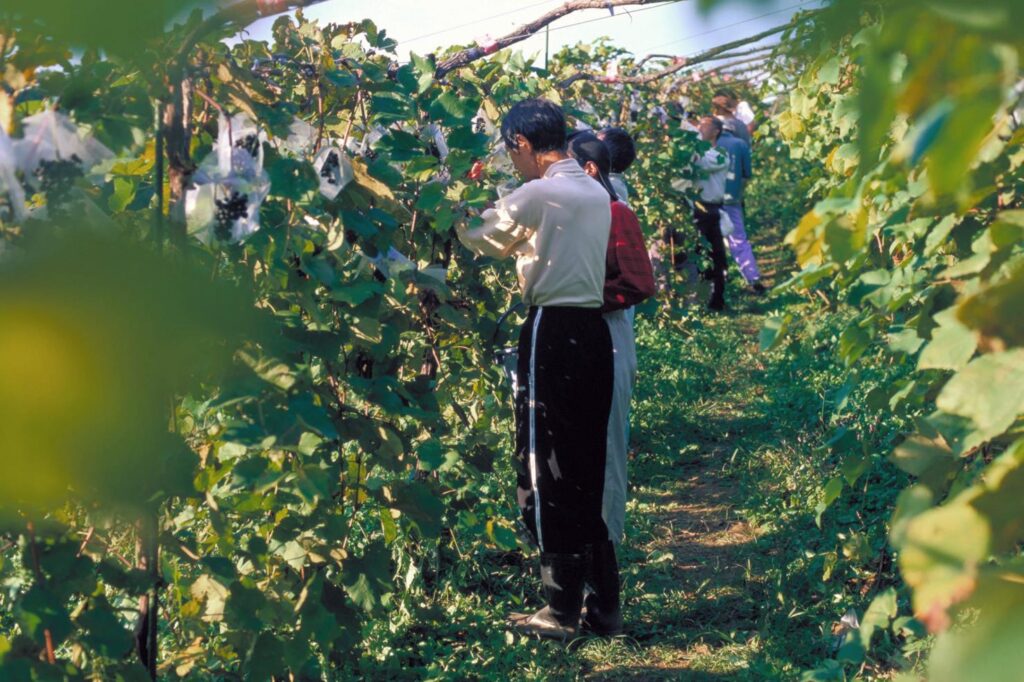

ココ・ファーム・ワイナリーのぶどう作りに深く関わっている「こころみ学園」の園生たち。彼らのマンパワーは、一般的なぶどう農園では難しい作業工程の実現を可能にしている。

ココ・ファーム・ワイナリーならではのぶどう作りについて紹介しよう。

▶手作業に時間をかけられるという強み

ココ・ファーム・ワイナリーのぶどう畑は山の急斜面にある。除草機械や車両が入ることが難しく、日々の作業はすべて手作業で行わなければならない。

ここで活躍するのが「こころみ学園」の園生たちだ。

「こころみ学園」の園生たちは、各人の性格や特性、体調を配慮したうえで作業にあたる。150人ほどの園生たちは、根気のいる作業を難なくこなしてくれる。病気になったぶどうの粒をひとつひとつ手で取り除く作業もお手の物だ。

ココ・ファーム・ワイナリーでは、「こころみ学園」の園生たちの力があってこそ、健全なぶどう作りが可能となっている。

▶「こころみ学園」の園生たちと共に、乗り越えてきた苦労

ワイン造りは苦労の連続だ。ココ・ファーム・ワイナリーで特に大変だったのは、2019年の台風19号だったと池上さんはいう。

台風接近に伴い、全国の契約農家からは、たくさんのぶどうが送られてきた。台風被害にあう前に収穫をしたためだ。ココ・ファーム・ワイナリーではぶどうの仕込み作業に追われた。

作業は長時間に及び、作業が終了したのはもう深夜をまわった時刻。そして翌朝のこと。なんと、台風によって起きた土砂崩れで、醸造所の中まで土砂に覆われるという大被害を受けたのだ。

通常であれば呆然として頭を抱えてしまう状況。しかし「こころみ学園」の園生たちはすぐさま行動を起こした。土砂まみれの醸造所は、あっという間にきれいになった。さらに、普段は散らかりがちなところまでもピカピカに。

どんな苦労も「こころみ学園」の園生たちと一緒なら、笑いながら乗り越えられると確信した出来事だったそうだ。

▶毎日が発見と成長の連続

ココ・ファーム・ワイナリーのぶどう畑は、「こころみ学園」の園生たちにとって成長の場だ。ココ・ファーム・ワイナリーのスタッフは「こころみ学園」の園生たちが畑で生き生きと働くのを見るのが何より嬉しいそう。

「こころみ学園」の園生たちとのエピソードで印象に残っているものを伺ったところ「印象に残らないエピソードなんて、ないくらい」と笑う池上さん。日々、笑い転げながらも感動する出来事が起こるという。

ある繁忙期の1日の終わりのこと。ビン詰めで疲れ切ったスタッフに「明日もまたやろうね!」と元気に声をかけて帰っていく「こころみ学園」の園生がいたそうだ。毎日している仕事なのに「またやろうね」。

仕事に対する気持ちの持ち方は本来こういうものだと、はっとさせられたという。

「またやろうね」という言葉は、その後ココ・ファーム・ワイナリーのデザートワインの名前に採用された。「こころみ学園」の園生の言葉を忘れないように。そんな願いを込めた、素敵なネーミングである。

『ココ・ファーム・ワイナリーが造るワインとは』

「福祉施設を売りにした、お情けでのワイン販売はしたくない」と池上さんは話す。これは創業者の掲げた理念でもある。

福祉法人と会社法人の両輪で回っているのが、ココ・ファーム・ワイナリーの特徴だ。福祉施設は税金で運営されているため、製品を販売するのにも多くの審査や許可が必要となり、本気のものづくりは時に難しい場合がある。

だが会社法人があることで、ものづくりのしやすさが格段にアップする。この仕組みがココ・ファーム・ワイナリーのワイン造りによい相乗効果を生み出すのだ。

そんなココ・ファーム・ワイナリーが生み出すワインについて紹介しよう。

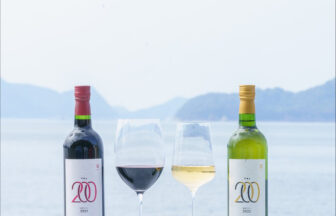

▶ココ・ファーム・ワイナリーが手がけるワインの実力

ココ・ファーム・ワイナリーの実力は、これまでの実績で知ることができる。

2000年沖縄サミットでの公式晩餐会では、ココ・ファーム・ワイナリーの「のぼ ドゥミ・セック」というスパークリングワインが使われた。

同じく、2008年洞爺湖サミット総理大臣婦人主催晩餐会で使われたのは、赤ワイン「風のルージュ」だ。

ココ・ファーム・ワイナリーは日本だけでなく、世界に通用する品質のワインを醸造しているのだ。また国内で数々の受賞実績も、ココ・ファーム・ワイナリーの実力を語るのに役立つだろう。

現在でも、ぶどう畑は母体の福祉施設「こころみ学園」が運営している。つまり、ワイン醸造会社としては、すぐそばに契約農家がいるかのような状態だ。

福祉施設に利益が出て、会社としてはぶどうの安定供給を受けられる。双方に大きなメリットがある仕組みだと言える。

「こころみ学園」の園生たちも、ワイン造りに関わることに誇りを持っている。自分たちが認められるという貴重な体験は、福祉施設にルーツを持つワイナリーだからこそできることなのだ。

▶介護や子育てのように「見守る」ワイン造り

ココ・ファーム・ワイナリーのこだわりは、酵母にも見られる。ココ・ファーム・ワイナリーでは野生酵母を使ったワイン造りをしているのだ。

国内で流通するワインの9割以上は、培養酵母を使用している。しかし、あえて野生酵母を使うことにより、ぶどう本来の味やこの土地の味わいが表現できるという。

野生酵母による発酵は難しい。介護や子育てと同じように「見守る覚悟」が必要だ。手出しをしすぎず、しかししっかりと見守るのは難しいこと。

福祉に寄り添うワイナリーだからこそのワイン造りだと言えるだろう。

『ココ・ファーム・ワイナリーの目指すワイン』

ワインの造り手には、それぞれにワインに込めた想いやこだわりがある。ココ・ファーム・ワイナリーが目指すワインについて紹介しよう。

▶ぶどう本来の味を最大限に生かす

高品質のワインを造るコツとはなんだろうか。手間ひまを惜しまず丹精込めれば、よいワインができるわけでもなさそうだ。

池上さんに投げかけた質問への答えは、意外とシンプルだった。「ぶどうがなりたいワインになれるように」。

芸術的なワインは世の中にたくさんある。だが、ココ・ファーム・ワイナリーが目指すのは、ぶどう本来の味を生かしたワイン造りだ。

「こころみ学園」の園生たちや契約農家が、丹精込めて作ったぶどうの味を最大限に生かす、これに尽きるという。

▶日本でも、ワインを文化として定着させたい

ココ・ファーム・ワイナリーが目指すのは、どんな人にでも飲んでもらえるワインを造ることだ。

日本ではワインはお祝いの席でのお酒というイメージが強く、文化としてはまだ根付いていないのが現状だ。

生活の中のさまざまなシーンにワインがあることは、ワインが文化として定着した証拠だと、池上さんは考える。日本のどんな場面にもワインがある日を目指して、おいしいワインを造っていきたいという。

日本にワインが文化として定着するため、ココ・ファーム・ワイナリーが大きな役割を果たしてくれることに期待したい。

また、ココ・ファーム・ワイナリーが目指すかたちのひとつに、「人々に寄り添うワイン」がある。

今後さらに高齢化社会が進んでいく日本では、弔事の機会も増えていくだろう。そんな時、お祝いごとだけでなく、法事やお葬式といった弔事のお返しとしてワインを使って欲しいという。

これまでも「法事のときには必ずおたくのワインを使う」「故人が好きだったので、お葬式のお返しにワインを」と希望される方もいらっしゃった。

「ハレの日だけではなく、気分が落ち込んでいる時や、悲しい時にも寄り添えるワインでありたい。自分たちのワインが少しでも悲しみの傍らにいることができたら」と池上さんは語る。

『ココ・ファーム・ワイナリーの今後の展望』

ココ・ファーム・ワイナリーに今後の展望を伺った。今後、どのようなぶどう作りやワイン造りを進めていきたいと考えているのだろうか。

▶ぶどう栽培のクオリティ向上

ワインの仕上がりは、9割以上がぶどうの出来に左右されるという。そのため、ココ・ファーム・ワイナリーでは、ぶどう栽培のクオリティのさらなる向上を目指す。質の良いぶどうを作り、仕入れを確保することが、ワインの味に反映されるのだ。

ココ・ファーム・ワイナリーではぶどうの安定供給のため、北海道や山形にも自家畑を有している。契約農家の高齢化が進み、離農するケースが増えてきたことへの対策だ。遠隔地の畑では、それぞれ別のぶどう品種を育てている。

ぶどう作りを誠実に続けることこそ、ワイン造りで最も大切な部分なのだ。

▶多くの人にワインを楽しんでもらいたい

毎年実施される収穫祭は、2日間で1万5千人もの来場者を誇る、ココ・ファーム・ワイナリー最大のイベントだ。ふだんの日も醸造所の見学やワインテイスティングを実施。ワインを身近に楽しんでもらえる試みを行っている。

2020年は新型コロナウイルスの影響を受け、現地での収穫祭は開催中止となった。福祉施設がクラスターを起こすわけにはいかないからだ。しかしその代わりに、オンライン収穫祭イベントを実施。手応えを感じたという。

2021年には、現地での収穫祭の実施を実現したい。密を避けての実施方法を検討中だ。

ポストコロナ時代では、オンラインでのアプローチも重要だと池上さんは語る。

ココ・ファーム・ワイナリーでは、かつてはワイナリーを訪問した人向けにワインセミナーを実施していた。しかし現在は、現地での実施が困難となった。

そのため、まず自宅にワインをお届けし、オンライン参加型のセミナーを実施した。ワイナリーのバーチャルツアーと、手元に届いたワインのテイスティングもあるセミナーは大盛況だったという。

さらにInstagramやYouTubeにアカウントを開設、情報発信を開始した。今後もノウハウを積み重ねて行きたいと考えているそうだ。

『まとめ』

障がい者福祉施設からスタートしたという、他にはない歴史を持つココ・ファーム・ワイナリー。「こころみ学園」の園生たちとの見事な連携で、良質なぶどうから高品質なワインを造り出す。

創業者の教育にかける熱い思いからスタートし、今では国内でもトップクオリティのワイン造りをするワイナリーに成長したのだ。

ワイン造りは苦労の連続だ。しかし、苦労も「こころみ学園」の園生たちとなら笑って乗り越えられると話す池上さん。ぶどうとワイン、そして「こころみ学園」の園生たちへの深い愛情が感じられる。

愛情をたっぷりと浴びて育ったぶどうから造られた、ココ・ファーム・ワイナリーの極上ワイン。ぜひ一度、味わってみることをおすすめする。

基本情報

| 名称 | ココ・ファーム・ワイナリー |

| 所在地 | 〒326-0061 栃木県足利市田島町611 |

| アクセス | 電車 JR両毛線「足利駅」下車 タクシーで約18分 東武伊勢崎線「足利市駅」下車 タクシーで約20分 車 北関東自動車道「足利インターチェンジ」下車 約10分 |

| HP | https://cocowine.com/ |