長野県塩尻市にある「塩尻志学館高等学校」は、授業の一環としてワイン造りに取り組んでいる高校だ。2年次に進学する際に、ぶどう栽培とワイン醸造を学ぶことができる授業を選択できる。ぶどう栽培とワイン醸造の授業では、栽培と醸造を実践的に学ぶことが可能だ。

塩尻志学館高等学校は、1943年に果実酒類製造免許を取得した。以降、80年以上にわたってワイン造りを続けてきた歴史を持つ。

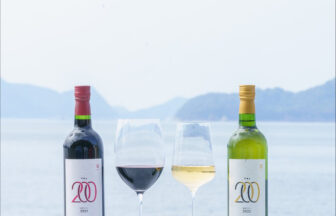

高校生たちが丹精込めて栽培したぶどうは「KIKYOワイン」となり、毎年の文化祭などで譲渡される。本格的な味わいと希少性の高さから、遠方からやって来るファンもいるほどだ。

今回は、塩尻志学館高等学校の最新情報と、生徒さん2名へのインタビューを紹介していきたい。高校3年生の竹下葉月さんと、大和(おうわ)航平さんに、塩尻志学館高等学校の魅力や将来の目標について詳しく伺った。なお、2022年に掲載した初回インタビューに引き続き、農業科主任の宮入清志先生に同席いただいた。

『塩尻志学館高等学校ならではの学び』

今回インタビューを受けてくださった竹下さんと大和さんは、2025年4月からワイナリーに就職することが決まっている高校3年生だ。

高校2年生からの選択授業でぶどう栽培とワイン造りを学んだ彼らに、ワイン造りを選んだきっかけや授業中のエピソードについて尋ねてみた。

▶︎ぶどう栽培とワイン造りを志したきっかけ

ふたりとも、塩尻志学館高等学校でしか学べない内容だという点に魅力を感じて、ワイン造りの授業を選択したそうだ。

まず、竹下さんの場合、ワイン造りを目指したのは両親の影響も少なからずあるようだ。竹下さんの家庭では、日頃から塩尻ワインが食卓に並ぶことがしばしばある。両親がワイン好きで、小学生の頃にワイナリー見学をした記憶もあるという。

一方、大和さんは、2年に進学するとき、ぶどう栽培とワイン造りに興味を持ったので挑戦してみることにしたそうだ。家族が所有する土地を、ワイン用ぶどう畑として貸し出しているという大和さん。幼い頃からぶどう畑を見て育った彼にとって、ぶどうがたわわに実る様子は、馴染みのある景色だったのだ。

▶︎竹下さん「初めての栽培と醸造に感動」

日本ワインの銘醸地で育った生徒にとって、ぶどうやワインのある風景は幼い頃から自然と親しんできたものだ。しかし、ぶどう栽培とワイン醸造を実際に自分でおこなうのは初めてのこと。そのため、栽培と醸造は想像以上に大変だったという。

「授業で栽培作業をおこなうのは、週に4時間ほどです。限られた時間の中、暑い時期に畑で作業するのは大変でした。覚えることが多かったのにも驚きました」と竹下さん。大変なことも多かったが、楽しいことや感動したこともたくさん経験できた。

「ぶどう栽培とワイン醸造をすると、たくさんの『匂い』に触れることができます。収穫したぶどうと発酵後のぶどうは、全然違う香りがします。また、発酵の過程でも徐々に香りが変わっていくのが実感できました。とても感動し、嬉しい気持ちになりました」。

未成年の彼らはワインを試飲することができないため、醸造によるぶどうの変化は嗅覚で判断する。だからこそ、通常よりも多くの情報を繊細に感じ取ることができるのかもしれない。高校生がおこなうワイン造りだからこその、貴重な感動体験だ。

▶︎大和さん「自主的な取り組みが糧に」

続いては、大和さんがぶどう栽培とワイン造りの授業を受けて感じた思いを紹介しよう。

「大変だったのは、作業の多さのわりに時間が限られていたことです。また、文化祭やテストと時期が重なると、なかなか思うように作業が進まないといった悩みもありました」。

学業や学校行事など、高校生にはやるべきことが山ほどある中での栽培と醸造は、とても大変だと想像できる。しかし、時間が限られているからこそ得られたものもあったという。決まった時間の中で作業を完結させるために、「丁寧さとスピードの両立」を意識して行動できたことだ。

栽培管理では、丁寧にやろうと思えば時間を無限に使ってしまう。だからこそ、限られた時間の中で対応するというスキルを身につけたことは、ワイナリーに就職する彼らにとって得難い経験になったことだろう。

また、自分でテーマを設定する「総合研究」というカリキュラムでも、ワイン造りをテーマにした大和さん。

「授業とは別に、自分自身でぶどう栽培とワイン醸造をおこないました。自分で進め方から全て決める必要があったので大変でしたが、学びの楽しさを知ることができました」。

大和さんの研究テーマは、ノンアルコール・ワインを造ることだった。アルコール度数を1%以下にするために煮沸する方法を採用したが、香りが飛んでしまい、品種ごとの個性を引き出すには至らなかったという。しかし、自分でワインを造ることの難しさを実感し、色々な方法を試して実験することの面白さも感じた貴重な経験だった。

「ワインには興味があるけれど、アルコールが苦手だという声を聞くことが多かったことと、自分自身が未成年ということで、ノンアルコール・ワインに興味を持って研究しました」。

社会人になってからも、さまざまな手法でノンアルコール・ワイン造りに挑戦してみたいと話してくれた大和さん。大きな夢に続く道のりは、今まさに始まったばかりだ。

『塩尻志学館高等学校で学ぶワイン造り』

ここで、塩尻志学館高等学校で学ぶことができるぶどう栽培とワイン醸造について改めて紹介しておこう。

ぶどう栽培とワイン醸造を2年かけて学べる授業では、具体的にどのような取り組みをおこなっているのだろうか。

▶︎選択授業のカリキュラム

塩尻志学館高等学校のワイン製造は、2年生から始まる選択授業のひとつとしておこなわれている。ワイン製造授業を選んだ生徒達は、2年次にぶどう栽培からワイン醸造までの工程を1年かけて学ぶ。そして、翌年も同様のサイクルを繰り返し、より理解と経験を深めていくのだ。

カリキュラムは4月にスタートし、生徒それぞれに栽培するぶどうが割り振られる。垣根仕立ての樹を3本と、棚仕立ての1列をひとりで担当することになる。授業中の限られた時間で、自分の受け持つぶどうを育て上げていくのだ。

竹下さんに、春からの授業の流れを説明いただいた。

「はじめは、『芽かき』作業から入ります。芽かきは、ぶどうの芽数を決める重要な作業です。ぶどうがもう少し成長すると、『誘引』や『摘芯』などの作業に移ります」。

夏に差し掛かるとぶどうの房が成長しはじめるため、7月頃になると、不要な房を落として房数を決定する作業をおこなう。その後は、生育を促したり病気を防いだりするために、「除葉」や「傘かけ」などを必要に応じて実施。傘かけは、授業を選択した生徒たちが夏休み中に集まっていっせいにおこなう。

秋になると、待ちに待った収穫作業だ。そして、収穫したぶどうを使って、いよいよワインの醸造工程に入る。「醸造が終わったら、冬には剪定作業をおこないます」と大和さん。ワイン造りが終わると、翌年に備えた作業を実施。こうして、1年がかりのぶどう栽培とワイン醸造のカリキュラムがようやく終了するのだ。

▶︎イベントや研修旅行も実施

毎年7月、塩尻志学館高等学校の文化祭「桔梗祭」では、高校生たちが授業で造ったワインの譲渡会がおこなわれる。

KIKYOワインは赤、ロゼ、白の3種類だ。メルロー単体の赤ワインは、爽やかさもありながら濃厚な味わいが特徴。ロゼワインはマスカット・ベーリーA、白ワインはナイアガラを使用している。

「赤ワインは1本1,000円で譲渡していますが、何倍もの値段をつけてよいほどの価値ある仕上がりです。品質も十分で味も素晴らしいですし、何より生徒達が一生懸命作り上げた1年間の集大成ですからね」と、宮入先生は誇らしげに話してくれた。

また、8月には「北海道ワイン研修」がおこなわれる。2024年は、北海道の6つのワイナリーを訪問するというスケジュールだった。研修に参加した竹下さんと大和さんは、非常に貴重な経験だったと研修旅行を振り返る。

「『10R winery(トアールワイナリー)』さんが印象的でした。『ワイン造りには正解がない。長年やっていてもまだ勉強中』だという言葉がとても心に残っています。ワイン造りの奥深さを感じました」と竹下さん。

「『ドメーヌ・タカヒコ』の曽我さんのお話を聞いたときに、衝撃を受けました。酸化防止剤である亜硫酸を添加せず、ぶどう本来のポテンシャルを全部生かすとおっしゃっていたことに感銘を受けたのです。私がこれまで知らなかったスタイルのワイン造りだったので、とても勉強になりました」と大和さん。

造り手の先輩であり、人生の先輩でもある人たちとの交流は、これから長い人生を歩んでいく高校生たちの背中を力強く押してくれたことだろう。ワイン製造の授業は、ただワインを造るための知識を得るだけではなく、人としても豊かに成長することができる学びの場でもあるのだ。

▶︎将来の目標と夢

竹下さんと大和さんは、高校を卒業した後に地域のワイナリーに就職することが決まっている。社会人として過ごしていくことについて、目標や夢について伺った。最初に答えてくれたのは竹下さんだ。

「栽培から醸造を全部ひとりでできるようになりたいです。こだわりがあるワインを作っている人はかっこいいと思うので、私も自分なりにこだわりのあるワイン造りをしたいと考えています。私なりの『こだわり』が何になるのかはまだわからないですが、これから見つけていきたいです」。

続いて、大和さんにも尋ねてみた。

「まずは早く仕事に慣れて、ゆくゆくはワインに詳しいプロフェッショナルになりたいと思っています。自分が造るワインを、たくさんの人に飲んでもらいたいですね。多くの方に親しみを持っていただけるようなワインを造って、最終的にはコンクールでの入賞も視野に入れていきたいです」。

社会人になることに緊張や戸惑いもあるというふたり。しかし、それを超える楽しみを胸に抱き、前向きに頑張っていきたいと決意を語ってくれた。

『塩尻志学館高等学校における、ワイン造りのこれから』

最後に紹介するのは、塩尻志学館高等学校の今後の取り組みについて。

宮入先生は、時代の変化に合わせて、選択授業で学べる内容も変化していかなければならないと話してくれた。塩尻志学館高等学校の取り組みが、今後どのように変わっていこうとしているのかについて紹介しよう。

▶︎生徒の感性・人間性の成長を目指す

塩尻志学館高等学校のワイン製造カリキュラムは、1943年に始まった伝統ある授業だ。だが、授業内容やスタイルは画一的ではなく、時代に合わせて柔軟に変化してきているという特徴がある。

「大量生産を重視してワイン醸造をおこなっていた時期もありましたが、近年は生産量を抑える方向へとシフトしています。ワイン造りという体験から得られるものを大切にしたいと考え、『学びの場としてのワイン造り』として、授業を展開しているのです」。

中でも、宮入先生が特に大切にしたいと考えているのは、ワイン造りを通して感性を養うことだ。栽培と醸造を経験することで、生徒たちの感性や情緒を育てることが重要なのだという。

「ワインを製造することだけを目的にするのではなく、生徒の成長に寄与できる取り組みにしていきたいですね」。

ぶどう栽培とワイン醸造の授業を通して得た知見は、生徒たちが未来を生き抜くために欠かせない力となるはずだ。

▶︎20歳になって受け取るワイン

塩尻志学館高等学校の選択授業で造ったワインは、樽で1年、瓶内で1年熟成した後、生徒たちが20歳になったときにプレゼントされる。自分たちが栽培から醸造まですべてを担当した、思い出深いワインだ。

「生徒たちが20歳になる時に、学校までワインを取りに来てもらっています。ワインを手渡す時には近況報告も受けるので、生徒それぞれが卒業後にどのように成長したのかを実感できる、嬉しいタイミングですね。自分たちで造り上げたワインは、家族や大切な人とお祝いするときなどに飲んでもらえたら嬉しいです」。

余計な添加物を入れていないワインなので、ぜひフレッシュで美味しいうちに飲んでほしいと思っていると話してくれた宮入先生の声には、包み込むような優しさがにじんでいた。

竹下さんと大和さんも、20歳になったら家族と一緒に飲みたいと考えているそう。2年後の彼らに、自分たちが人生で初めて手がけたワインの味わいの感想をぜひ尋ねてみたいものだ。

『まとめ』

授業の一環としてぶどう栽培とワイン醸造を学ぶことができる塩尻志学館高等学校では、「高校生が造るレベルではない」とワインファンにも絶賛されるハイレベルなワインを醸造している。指導者と生徒たちが力を合わせて作り上げるKIKYOワインは、ぶどうに真摯に向き合った結果として誕生したものなのだ。

塩尻志学館高等学校での教鞭を取ることになった7年前には、自身がワイン造りを指導することに正直不安もあったと話してくれた宮入先生。

「ぶどう栽培から醸造まで、1年かけてじっくりと取り組むカリキュラムは、生徒にとっては、人間性を伸ばせるよい機会でしょう。塩尻の文化であるワインを教材に、この土地ならではの独自性ある教育カリキュラムだと自負しています。ワイン醸造を通じて地域を学ぶことは、非常に意義あることなのです」。

塩尻の文化を担う若者を育てる塩尻志学館高等学校のワイン造りは、学習意欲あふれる生徒たちと愛情深い指導者によって、これからも受け継がれていくことだろう。

基本情報

| 名称 | 長野県塩尻志学館高等学校(KIKYOワイン) |

| 所在地 | 〒399-0703 長野県塩尻市広丘高出4-4 |

| 問合わせ先 | TEL 0263-52-0015 FAX 0263-51-1310 Mail kikyo@m.nagano-c.ed.jp |

| HP | https://www.nagano-c.ed.jp/kikyo/ |