皆さま、こんにちは!

今回は、一般社団法人 日本ワインブドウ栽培協会(略称JVA)代表理事の鹿取みゆき氏をお迎えし、ワイナリーの皆さまへのメッセージをお届けします。

鹿取氏がJVAの活動を通じて実現したい日本ワインの未来について、ワイナリーの皆さまへの思い、現在実施しているクラウドファンディングについて詳しくお話いただきました。ぜひ、最後までお読みください!

『鹿取みゆき氏プロフィール』

- 信州大学特任教授

- フード&ワインジャーナリスト

- 国税庁国税審議会委員

- 総務省認定地域創造力アドバイザー

- 日本ワイン造り手の会 監事

- 千曲川ワインアカデミー統括

日本全国の生産現場を訪れ取材・調査をおこない、生産者支援に携わる。各地で講演や地域交流イベントを開催するなど、多方面で日本ワインの発展に尽力。

主な著書 - 『ワインの香り:日本のワインアロマホイール&アロマカードで分かる!』共著(虹有社)

- 『日本ワインガイド 純国産ワイナリーと造り手たち (純国産ワイナリーと造り手たち Vol.1)』(虹有社)

- 『厳選日本ワイン&ワイナリーガイド』(世界文化社)

『JVAについて』

日本ワインブドウ栽培協会(Japan Vineyard Association 略称JVA)は、2019年に設立されたワインブドウのための非営利団体である。ワインブドウの基盤を根本から立て直すことで、栽培の現場を最適化し、日本ワインの未来を支えることを目指す。活動のミッションとしては、大きく4つを掲げる。

1.日本のワインブドウのインフラ構築 苗木のサプライチェーンの構築、ウイルスチェック体制の構築

2.ワインブドウの研究や調査の推進

3.造り手たちが学ぶ場と機会の提供 ウェビナー、セミナー、シンポジウム開催、HPコンテンツの充実

4.生産者と研究者のネットワークづくり

今年は特に苗木業を推進するために、4月15日、JVAは初めてのクラウドファンディングを開始した。「日本全国の生産者に、健全で多様なブドウ苗木を安定して届ける」ことを目的にしている。5月31日現在、支援総額は17,230,000円を達成し、ネクストゴール18,000,000円を目指す。JVAクラウドファンディング「日本ワインの未来を救え!世界基準の『ワイン苗木』の原木園を設立へ」サイトはこちら。2025/6/13(金)23時まで。※All or Nothing方式での挑戦のため、目標金額に1円でも届かない場合、支援金は全て返金となる。

それでは、これより鹿取氏のインタビューに入ります。

『JVA発足の経緯』

2000年頃から、世界各地のワイン産地を取材しつつ、日本ワインにとりわけ強く関心を持つようになりました。幸い、『全国農業新聞』や『生活クラブ生活協同組合』などの媒体のお仕事をいただいていたので、山梨の甲州の畑や秋田のスチューベンの畑といった生食用ブドウを取材することもできました。ワインジャーナリストの中でも、日本のブドウ栽培の現場に出向くことが多いという、やや毛色の変わった書き手だったかもしれません。

各地を訪ねて造り手の声を聞くうちに、山梨県や長野県は別としても、日本各地の造り手たちは「点」のような存在で、「特にブドウ栽培に関する知見が生産者の間で共有されていない。これを解決したい」と思うようになりました。

一方で、2004年頃に『日本ワイン列島』(料理王国社)の執筆編集を担当する機会を得ました。このムック本では、各ワイナリーが醸造するワイン原料の国産比率を明らかにしました。おそらくこうしたデータを網羅的に公表したのは初めてのことだったと思います。

きっかけは素朴な疑問からでした。「日本のワイナリーでは海外原料も使ってワインを造っているらしい。国産ブドウを使ったワインと海外原料を使ったワイン、その比率はワイナリーによって違うらしいが、一体どれくらいなんだろう?」

当時、「タブーなところに切り込まない方がいい」「そんなことやったら嫌われるぞ」と先輩方からお叱りも受けました。その一方で、こうした取り組みに賛同してくれる造り手たちも数多くいました。

現場の声を聞くうちに、やはり原料ブドウが大事なんだと確信する一方で、生食用ブドウ農家さんに話を伺うと違う側面もみえてきました。原料ブドウを安定的に入手することは一筋縄ではいかない問題だと肌身で感じるようになりましたね。

造り手たちとの関係がより密になるにつれて、ダイレクトに日本ワイン産業の課題を解決していきたいという気持ちが芽生えるようになりました。

その後、2015年に信州大学特任教授を拝命し、産官学連携でワインを中心とした地域ブランド確立のプロジェクトや、他大学の異なる分野の研究者とワインブドウに関する共同研究に携わるようになりました。研究の一環として、フランス「フランスブドウ・ワイン研究所(IFV)」や、アメリカ「バージニア工科大学」「バージニア・ヴィンヤード・アソシエーション(VVA)」「ファウンデーション プラント サービス(FPS)」などを訪問するチャンスに恵まれました。

IFVは半官半民のような原木園兼ワイン産業の研究機関で、先日、JVAの大滝淳史業務執行理事も視察に訪れました。ブドウ栽培やワイン醸造についてさまざまな研究をするだけでなく、フランス全土に向けて、苗木の元となる穂木や台木の母樹の生産、および管理を行っています。これら母樹のことを、海外では「植物資材」と呼びます。一方、アメリカのFPSはカリフォルニア大学デービス校の傘下にあり、IFVとほぼ同様の役割を果たしていますが、網羅する植物はブドウだけではなく、バラやサツマイモなども含まれます。

どちらの機関でも、ウイルスをチェックし、遺伝的に同定されたクローンを選抜し保管、それらの植物資材を元に苗木が生産されるシステムが構築されていました。

「VVA」は、東海岸にあるバージニア工科大学の荷田瑞穂先生の紹介で知りました。VVAは、バージニア州のワインブドウの栽培に関わる人たちを対象に、ワインブドウ産業の発展と振興を目指して設立された協会です。会員を対象に年2回、大がかりな勉強会を開催するのに加えて、さまざまなプログラムを実施しています。

さらにはVVAを紹介してくださった荷田先生から、「日本にもヴィンヤードアソシエーションのような組織が必要です」と言われたのです。

日本各地のワインブドウ栽培現場を訪ねる中で、「ワインブドウの苗木の安定的な供給システム」と「ブドウ栽培に関する知見を共有し学べる場」が日本にも必要だと以前から考えていました。実際に、フランスとアメリカ両方の機関が果たしている役割を目の当たりにして、日本のワインブドウ栽培の現場をなんとか変えていきたいという思いが強くなっていきました。

アメリカのFPSへの訪問は、現在JVA業務執行理事を務める10Rワイナリー代表社員のブルース・ガットラヴも一緒でした。

「日本に無いワインブドウ品種やクローンを海外から輸入して、新たな苗木の供給システムを立ち上げたい。ウィルスに汚染されつつある現状も改善したい。さらには日本でワインブドウの栽培に携わる人たちの学ぶ場を作りたい」とのビジョンを思い描き、ブルースと共に、日本に協会を立ち上げることになりました。

帰国後、各地の生産者の皆さんに相談し始めたのです。現在協会の理事を務める、株式会社カーブドッチ取締役の掛川史人さんは、はじめは「夢物語ですね」とも言われましたが、実際に事業の具体像が見えてくるとすぐに賛同してくれました。

現在理事を務めているワイナリーの皆さんとは何度も話し合いを重ねて、日本のワインブドウ栽培の環境を最適化するための組織を目指し、JVAが誕生しました。2019年の冬のことです。

『日本のワイン産業が直面している課題』

ここで、日本のワイン産業が抱える課題について詳しく説明させてください。現在、日本のワイン産業は深刻な課題に直面しています。

▶︎ウィルスに感染しているブドウ樹の割合が非常に高い

2018年から2021年にかけて、バージニア工科大学准教授の荷田先生と共に日本におけるワインブドウのウイルスの感染率の調査をしました。その結果、日本でのウィルス感染率は48%と判明。ヨーロッパの感染率は19%ですから、日本の感染率はヨーロッパの倍以上の数字です。

背景にはウィルスに関する知見不足も挙げられます。晩腐病などのカビによる病気は、感染すればブドウ自体にすぐに症状が出ます。一方、ウィルスの場合には、感染しても5年10年症状が出なかったり、見た目には大きな変化がないけれどなぜか糖度が上がらなかったり、味わいが乗らなかったりなど、ボディブローのように症状が現れます。正確にはPCR検査をしなければ感染しているかどうか分からず、この検査をするには日本ではかなりの費用がかかります。

現在の日本では、ウイルスチェックを実施することなく、生産者同士で穂木用の枝のやり取りをすることが頻繁に行われています。これは、ウイルスを広げてしまうリスクをはらんでいます。

例えば、リーフロールタイプ3というウィルスに感染した苗を畑に植えれば、数年間でウィルスが畑中に広がります。また苗木生産者にウィルスに感染した穂木を渡せば、苗木生産者の生産現場が汚染されます。

植えてから実がなるまで5年近くかかるブドウがウィルスに感染していたら、その5年は無駄になってしまいますよね。すぐに症状が出なくても、次の代に畑を引き継いだ後に症状が出ることも考えられます。

こうした状況が改善されなければ、ウイルスの感染率が下がることはありません。

▶︎品種・クローンの選択肢が海外に比べて非常に少ない

フランスでも半世紀以上前、ウイルスの蔓延が問題になりました。実はこれを解決しようとして広まったのがクローンです。クローンが初めて認定されたのは1971年、現在ではワインの品質向上や収穫期のリスク分散のため、多くの生産者が多様なクローンをひとつの畑に植えるようになっています。

クローンが異なれば、熟すタイミング、房や果粒の形状、味わいや香りに違いが生じます。複数のクローンを育てることはリスクヘッジにつながるだけでなく、異なる複数のクローンのブドウを一緒に醸すことで味わいに複雑さが増します。また日本のように秋に雨が降る気候では、単一のクローンしか育てていない場合、収穫期に雨が降って全滅してしまうリスクがありますが、複数のクローンを植えることでリスクヘッジにも繋がります。

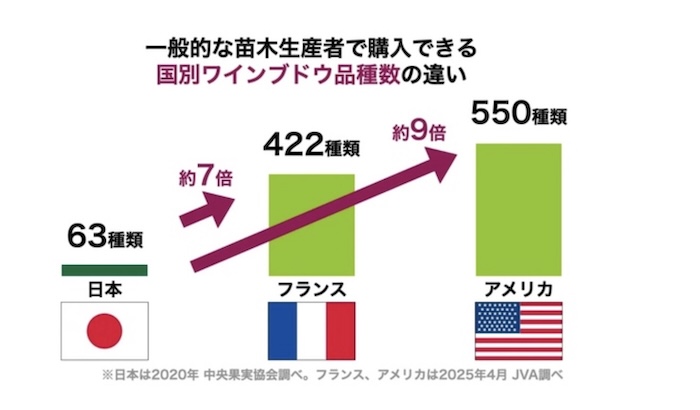

ところが、今の日本では生産者が入手できる各品種のクローンは限定されており、さらには生産者がアクセスできるクローンについての情報も極めて限定されています。

品種については、今でこそ日本でもさまざまな品種が育てられるようになってきましたが、海外に比べると入手可能な品種数の少なさは歴然としています。また温暖化の影響で、高温や多湿による病害の増加、糖度や酸のバランスの変化が起こり、今までうまく育っていた品種が育たなくなるという状況が日本各地で見受けられます。

現在、シャルドネとメルローは北海道から九州まで、日本中で栽培されています。またピノ・ノワールに取り組む生産者も増えています。でも、現場での栽培の効率はどうでしょうか?ブドウはどうにか収穫できたけれど、年間の作業時間が百何十時間以上もかかっていては、果たして持続可能なワイン造りといえるでしょうか。

土地に適したブドウを栽培すれば、作業にかかる工数も減り、農薬を撒く回数も減り、多方面からサステナブルな農業が実現するのは明らかです。

先日、ボルドー5大シャトーのひとつ、シャトー ラフィット・ロートシルト オーナー兼CEO サスキア ド ロスチャイルドさんのセミナーに参加したのですが、「現在ラフィットでは、畑のある区画で暑さに耐性をもつ品種などを試験栽培しています。PIWI品種も栽培しています」という彼女の発言には驚きました。

カビや病原菌に強いPIWI品種を、あのラフィットが試験栽培しているとは。30代の若さでラフィットのトップに就いた彼女は、サスティナブルなワイン造り、環境問題に高い関心を持っています。

「後世の人が、今の私たちの取り組みを将来評価してくれるかもしれません」という彼女の言葉には勇気をもらいましたね。

EUでは、「クローンだけではこの気候変動に対応しきれないため、品種改良に力を入れる」という動きにシフトしているようです。フランスはやや出遅れましたが、2000年以降は品種改良に力をいれる方針に転換しています。アメリカでも品種改良には力を入れていて、もちろん日本でも試験場の方が進めていますが、品種改良には20年近い年月がかかります。それなら、すでに実績のある品種を輸入するのもひとつの手段だと思います。

今後は「あまり手をかけなくても健全に育つ品種」も、ワイナリー経営を考えた上で重要になると思っています。将来は、病気に強く、収量も安定したハイブリット品種やPIWI品種が役に立ってくれるはずです。

「予測しづらい気候変化」に対応するためにも、多様な品種、多様なクローンを選択し栽培できることが非常に重要になると考えています。

『JVAが目指す未来』

JVAは、現在ブドウを栽培する生産者が、後継者に引き継いだ後の未来を見据えて活動しています。私たちが思い描く未来の姿は以下のようなものです。

①「適地適作」が実現する未来

「JVAが輸入、管理した品種が日本全国に行き渡り、各地の生産者から魅力的な個性溢れるワインが造られるようになっている」そんな未来図をJVAでは描いています。品種・クローン合わせて、まずは200種輸入することを目標に設定しています。

「アルバリーニョを育てるようになって、私は今までできなかったことを、ワインを通じて実現できるようになりました」。と、掛川さんは言いました。ひとつの品種が導入されることで、ワイナリーのワイン造り自体が良い方向に向かうことが、今の日本に必要だと思っています。

私たちが輸入するものの中には、日本未入荷の品種やクローン、日本ではまだ知名度の低い品種も含まれます。そのため、日本で栽培した際にどのような育ち方をするかなどの情報が不足しています。JVAは今年から「品種評価プログラム」をスタートさせ、輸入した品種やクローンをJVA会員の協力のもと日本各地で栽培し、栽培特性や耐病性などに関するデータを集めます。

②簡単にウイルスチェックができる未来

現状では、生産者が圃場のブドウの状態がおかしいと思っても、手軽にウィルスチェックすることはできません。日本におけるウイルスチェック体制とウイルスチェック済み苗のサプライチェーンの両方を整えることで、それぞれの生産者が計画的に自分の圃場の植え替えをおこない、クリーン化していくことが可能になります。JVAではウィルス検査キットの開発を視野に入れ、ウィルス検査の日本用のプロトコル作成にも着手しています。

③全てのワイナリーが存続し、知見を共有できる未来

2024年末の時点でJVAが国税庁のデータを元に調べたところ、日本におけるワイナリーの数は530軒を超えています。北海道と長野県を中心に、増加傾向はまだ続くことが予想されます。近い将来淘汰の時代がやってくるともいわれますが、ワイナリーを設立したからには、できれば持続してほしいと考えます。そのためには、それぞれのワイナリーの取り組みに加えて、ワイン造りを支える仕組みを作っていくことも必要です。

アメリカのバージニアヴィンヤードアソシエーションのように、日本でもワインブドウ栽培に携わる人を対象とした勉強会を開催し、知見を共有して生産者同士が交流できる場が必要です。

JVAではこれまで、会員向けに日本におけるウィルスの実態・農薬や防除歴の作り方・気候変動と着色不良・土壌改良などをテーマにしたウェビナー、さらには試飲会を開催してきました。今後も定期的に生産者が学び、交流を深める場を提供し、日本のブドウやワインの生産者同士が知見を共有できる環境をつくります。ウィルスに関するウェビナーなど、テーマによっては再度開催を検討しています。

『今こそ、皆さまの協力が必要です』

こうした私たちの活動には、当然ながら資金が必要となり、皆さまの支援が必要です。一人の方の支援が、日本ワインの未来を必ず変えると信じています。

▶︎日本ワインの明るい未来のために!クラウドファンディングのお願い

先月4月15日にスタートしたクラウドファンディングは、JVAの事業のうち、原木園の開園や運営の資金調達のために実施しています。5月31日現在、たくさんの方の温かいご支援により、17,230,000円を達成することができました。心からのご支援、そして日々寄せられる応援コメントの数々に、JVA一同、深くお礼申し上げます。

今回の達成によって、原木園の開園、そしてウイルスチェック済み苗木のサプライチェーンの確立に向けて大きく前進することができます。

しかし「日本全国の産地に健全で多様な苗木を安定して届ける」という本来の目的を果たすには、まだ道半ばです。最終目標は2,500万円です。これを達成するためにも皆さまのご支援をお待ちしております。

《第1目標|1,000万円》

- 圃場の開墾・土壌改良(約200万円)

- 検査済の母樹、台木の植栽および資材費(約400万円)

- ウイルス検査の実施費(基本検査)(約300万円)

- 2025年度事業のための最小限の運営費(管理人件費、通信費、報告資料作成など)(約100万円)

《第2目標|1,800万円》

- 苗木生産体制の整備(品種数の拡充・増殖基盤の確立)(約300万円)

- 新しい品種の輸入・検疫(日本未入荷の品種、クローンを海外から輸入)(約400万円)

- 追加の運営費(管理・広報・契約整備など)(約100万円)

達成できればより多くの生産者がウイルスチェック済み苗木を利用でき、安定した苗木供給がスタートします。

▶︎JVAの原木園について

JVAが設立する日本最大の原木園の場所は、長野県東御市北御牧地区(きたみまきちく)の標高550mの立地です。ここに約1haほどの原木園を拓いています。以前は牧草地として活用され、周辺には既存のブドウ園がなく、過去3年以上ブドウ栽培がおこなわれていない土地です。

開園は今年で、それまでは、技術顧問であるバージニア工科大学 荷田瑞穂准教授が作成したプロトコルを満たした理事の圃場で苗木を栽培します。そこから採取した母樹を会員の苗木生産者に出荷し、苗木を生産していきます。2025年は約400本でしたが、会員の苗木生産者により、JVA認証苗木が出荷されました。これらの苗木の中には、スペイン原産の「メンシア」、交配品種の「ヴィダル・ブラン」などが含まれています。

▶︎JVA会員を随時募集中

クラウドファンディングと同時に、JVAは随時会員になってくださる方を募集しています。会員になっていただくことで、JVA認証苗の購入も可能となり、過去のウェビナーやシンポジウムなどの視聴、文献の閲覧も可能となります。苗木購入の際には契約を結んでいただきます。

200種の穂木・台木を輸入するには7〜8年かかります。また原木園の管理や維持には、その都度ウイルスチェックを実施します。これらにはかなりのコストがかかります。

今まで日本に存在しなかったサプライチェーンを構築するためには、JVA、苗木生産者、そしてワインやブドウの生産者の協力体制が必須です。そのため、当面はJVAの趣旨に賛同してくださった会員に限定して販売をしていく予定です。とはいえ日本で初めての試みなので、その都度状況を鑑みて、よい方向に改善していきたいと考えています。苗木生産者、会員の生産者とは何度も会議を重ね意見交換し、信頼関係を土台にした運営をしていきます。

新しく畑を始める生産者には、枝をもらって苗木を作るのではなく、ぜひウィルスチェック済みの苗木生産者の苗木を植えてほしいと願っています。少しでもリスクの低い苗木を購入することが、自社にとって、地域にとって、さらには後継者にとって迷惑をかけないことにつながります。

JVAは、今ある畑を、次の世代に健全な状態で引き継いでほしいと願っています。大切に育てているブドウを次の世代につなげることで、次世代の畑から素晴らしいワインが誕生し、日本が世界のワイン産地と肩を並べる日がくるのです。これからの未来へ、畑をつないでほしいのです。

畑を全て植え替えるのは大変ですが、生産者の中には、区画を区切ってすこしづつ植え替えを始めている人もいます。またEUでは、ウィルスチェック済みの苗木を植えると補助金が出るというシステムがあるそうです。日本では各市町村が推奨する品種を植えれば補助金が出るという制度があるので、この制度が拡大して、EUのようにウイルスチェック済みの苗木を植える際に補助金が出るようになることを期待しています。

実際には、日本の530軒近くのワイナリーの皆さまが会員になってくれたとしても、この苗木事業のための充分な資金を調達することは難しいのが実情です。JVAでも補助金を申請するなど色々な手を尽くして資金を集めているところです。今回のプロジェクトは、皆さまのご支援なしには実現することができません。ご支援いただきたいと同時に、入会もお待ちしています。

JVA会員入会申込サイトはこちらから。

『鹿取みゆき氏の原動力とは』

私には「現場の造り手たちに育ててもらった」という、造り手への感謝の思いが根底にあるのかもしれません。書き手として本格的に活動をはじめてから、普通はなかなか見せてもらえない場所に連れて行ってもらったり、なかなか知り得ないことを造り手から教えてもらったりすることがたくさんありました。

一緒にJVAを立ち上げたブルース・ガットラヴとは、20年以上の付き合いになります。業務執行理事として動いてくれている、ヴィラデストワイナリー代表の小西超さん、楠わいなりー代表の楠茂幸さん、さらにはメルシャン株式会社の大滝淳史さん、サントリーホールディングス株式会社の渡辺直樹さんの存在もとても大きいです。それだけでなく、主に広報やイベントを担当してくれる掛川史人さん、他の理事の方々が動いてくれることでJVAの活動が成り立っています。2019年以来、各地の理事に支えられてきました。

おそらく数ヶ月以内にJVAの会員数は300人に達すると思います。「夢にもみなかった」というとおかしいのですが、ここまで来ることができたのは、本当に、理事だけでなく、会員の皆さまのご理解、ご支援のおかげなのです。この感謝の気持ちが、私の原動力でもあります。

それからもうひとつの原動力は「次世代への責任」ですね。日本の地方は、このままでは衰退してしまいます。ワインブドウの畑は耕作放棄地の活用にも適しているのです。そう考えると、日本という大地、ものづくり、そして地域の食文化などを次世代に残し、伝えなければいけないという思いも原動力になっていると思います。

これは私見ですが、ワイン造りにとって大切なのは、地域とのつながりです。自分たちだけでなく、地域の産業、飲食業、農業、観光業とのつながり。今後はこうした異業種との連携が、ますます重要になってくると思っています。都心の消費者は移り気ですからね。地域の人たちに信頼され、支えられるワイナリーであることは、ワイナリーが存続するうえでとても大切なことだと考えています。

『ワインのない人生はない』

私にとって、ワインとはどんな存在か?そうですね。「ワインのない人生はない」という感じでしょうか。

それだけワインに魅力を感じるのは、ワインが農産加工物だからでしょうね。日本酒も好きですが、ワインはその年の気候やそれぞれの土地の風土を感じさせてくれるお酒です。2004年は大きな台風が来たね、とか、2019年は秋がとても寒かったよね、とか。それぞれの年や土地に想いを馳せながら飲むお酒です。

ワインと関わるようになってから、生き方も変わったように感じます。自分の場所だけチェックしていた天気予報が他の地域も気になるようになったり、季節ごとに感じる香りが違うことにハッとしたり。香りに関心を持つようになってから、自分の中の感じ方が変化していくことが面白くて、ますますワインに興味を持ったのかもしれません。

気候変動がここまで深刻になり、本当にたいへんな時代です。そんな時代だからこそ、ワイン消費がもっと一般の人に浸透して、日本ワインが地域の文化に溶け込んでいくといいなと思っています。

ひとりの力では日本のワインの未来は変えられないけれど、考え方を少し変えたり支援したりすれば、日本ワインの未来はもっと楽しく可能性あるものになると信じています。同じような思いの方たちが、私たちの協会の活動に心を寄せてくれると嬉しいです。

「今の日本の状況について、不安をあおるような言い方はしたくないんです」という鹿取氏の言葉が印象的でした。JVAの皆さんは、日本ワインの未来が必ず明るいことを確信して活動を続けています。

JVAが挑戦しているクラウドファンディング「日本ワインの未来を救え!世界基準の「ワイン苗木」原木園を設立へ」は、6月13日(金)23時までです。皆さまの支援が、日本ワインの明るい未来を切り拓きます。

「Terroir.media」はこれからも、日本全国のワイナリーの紹介記事を掲載して発信していきます。今後の記事もどうぞお楽しみに!