「Natan葡萄酒醸造所」は、徳島県三好市にある。徳島県三好市でワイン用ぶどうを栽培しているのは、Natan葡萄酒醸造所のみ。土地に合う品種を模索しながら、ぶどうのことを一番に考えた栽培を実践している。

Natan葡萄酒醸造所では、醸造家の井下奈未香さんが、日本人の繊細な味覚に合ったワインを造っている。2020年までは委託醸造だったが、2021年からは念願の自社醸造がスタート。野生酵母を使ったナチュラルな醸造をおこなうNatan葡萄酒醸造所のワインは、どこか懐かしさも感じさせる、心と体にすっと染み込む味わいが魅力だ。

2021年のNatan葡萄酒醸造所では、どんなぶどうを育て、どんなワインを醸したのかを、井下さんに伺った。また、2022年の最新ヴィンテージにおけるワイナリーの活動と、造り手の思いについても深掘りしていきたい。

『2021年のぶどう栽培』

2021年に自社醸造を開始したNatan葡萄酒醸造所。記念すべき自社醸造のファーストヴィンテージについて、まずは、ぶどう栽培の観点から見ていきたい。

▶︎苦労が多かった2021年を乗り越えて

「2021年は雨と獣害が多く、苦労した年でした。天候に関しては、ここ数年でもっとも難しい年だったかもしれません」。

例えば、ピノ・ノワール。2021年は糖度が伸び悩んだことで、度数7%という低アルコールのワインになった。

理由の大部分は「雨」によるもの。雨が多くなると水分過多になり、果実の風味が薄まってしまう。また日照が少なくなることで、色付きに弊害が起こる。果皮が成熟しないため、香りの成分が全体的にマイルドになるのだ。尖った部分の無い、おとなしいワインになりやすいという。

厳しい環境要因に苦しんだ年だったが、井下さんはいたってポジティヴ。雨の味も個性として受け入れる。

「そもそもうちは、『雨のときには雨の味がしてよい』というスタンスをとっています。年ごとの個性を生かすワインを造る方針なので、問題ないですね。むしろハードルが下がった状態からのスタートを切ったことで、来年に期待が持てますから」。

雨の個性を受け入れるとはいえ、降水量が多い中でも安定した収量や品質を確保する工夫は必要だ。現状はひとつひとつ袋かけすることで対応しつつ、2023年から徐々に雨除けの設置を進めていく。

また、獣害に対しては、引き続き電気柵で対策をおこなう。

「柵でガードしづらいハクビシンや鳥への対策が大変ですが、なんとか取り組んでいきます。将来的には猿への対策も必要になるので、対応方法を検討しているところです」。

2022年は、2022年に比べて順調にぶどう栽培がすすんでいる。「2022年は雨も少なく、よいぶどうができそうです」と微笑む井下さん。苦しかった2021年を乗り越えたNatan葡萄酒醸造所は、また一歩前進する。

▶︎徳島県三好市のテロワール

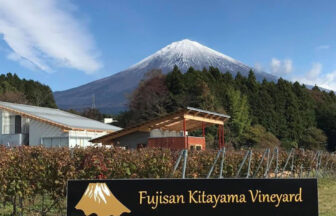

Natan葡萄酒醸造所がある徳島県三好市は、四国山地の北に位置しており、瀬戸内海性気候に属する。年間降雨量は1300mm程度で、国内では比較的雨が少ないのが特徴。そして日照時間も長く、ぶどうの名産地である山梨県と同等レベルだ。

「三好市は明らかに、徳島県の中でもっともぶどう栽培に適した地域だといえます」。

気候と同じく、ぶどう栽培に大きく影響する「土壌」。ぶどう栽培がおこなわれているNatan葡萄酒醸造所の自社畑の土についても見ていきたい。

「小さい農地をたくさんお借りして点在する畑でぶどうを栽培しているため、畑の場所によって土壌の特徴はさまざまです」。

畑によって粘土質や赤土、砂利質など、土壌のバラエティは実に豊かなのだ。同じ品種でも畑によって味わいが異なり、面白い違いが生まれている。

安定した天候と、多様な土壌環境の畑でぶどうを栽培するNatan葡萄酒醸造所。栽培のポイントは「気候」「土壌」「苗の個性」を考えることだ。この3つのポイントの掛け算の先には、無数の答えが存在する。

「品種選びは、気候に合ったものを中心におこないます。例えばピノ・ノワールなら、日当たりと風通しがよい場所に植えるといった具合ですね。栽培方法は、畑の性質や苗の個性によってひとつひとつ変えています」。

面白いのは、ぶどうの「仕立て方」が一定ではない点。ぶどう栽培では、品種や農家の方針によって棚栽培か垣根栽培かが選択される。その際、同じ畑ならどちらかの方式に統一されるのが一般的だ。

しかしNatan葡萄酒醸造所では、同じ品種でも、苗の様子や土壌の性質によって仕立て方を変えている。

「ピノ・ノワールは垣根で栽培されることが多いようですが、うちでは『慣例的におこなわれているから』といった理由で仕立て方を決めることはしていません。根の調子や畑との相性を見て、栽培方法を変えながら育てています」。

同じ品種の苗であっても、垣根や棚、その中間のような仕立て方にしている場合もある。また、房をつける「結果母枝」をどの位置にするか、植え付けの間隔をどうするかといった細かなポイントを考え抜く。苗自体の強さや畑の様子といったひとつひとつの要素を吟味して、最適な栽培方法を考えているのだ。

▶︎暮らしを共にできるぶどうを探す

Natan葡萄酒醸造所のぶどう栽培は個性的で、きわめて「ぶどうファースト」だ。こう育てるべきだという造り手の方針や一般常識をぶどうに押し付けず、あくまでもぶどう主体に考えている。

「ぶどう栽培においては、自分の考えが前面に出すべきではないと思っています。ぶどうにとって、余計なことや無駄なことをしてはいけないのです」。

Natan葡萄酒醸造所が考える「無駄なこと」とは、例えば、農薬散布のスケジュール管理だ。薬剤を決まった日程に散布するのは、あくまでも「人間都合」の取り組み。ぶどうが必要になったときにだけ防除をおこなうのが、Natan葡萄酒醸造所のスタイルだ。ぶどう本位の栽培を貫く姿勢が、防除作業ひとつをとっても見て取れる。しかし、ぶどう主体の栽培を続けるのは簡単なことではない。

「ギリギリまで防除しなかったために病気が出たこともあります。しかし、必要ない農薬を大量に使うよりはよいと考えています。これから先も長くぶどうと付き合っていくわけですから、お互いに無理をしたくないのです。暮らしを共にできるぶどうを探したいですね」。

井下さんがあえて難しい道を選ぶ理由は、徳島県のぶどう栽培を未来につなげていきたいから。徳島県でぶどうを栽培するからには、この地で無理なく育つぶどうを探すことがNatan葡萄酒醸造所の使命なのだという。

目先の手軽さのために薬を使用していては、徳島に真に合うぶどうはわからないままになってしまう。そして徳島の環境に合ったぶどうを見極められなければ、ぶどう栽培が次世代につながっていかない。すべては「ぶどう栽培を未来につなげるため」の取り組みなのだ。

一生を添い遂げるには無理をしないことが大切、それは人間もぶどうも同じなののかもしれない。徳島県で添い遂げられるぶどうに出会うために、井下さんの挑戦はこれからも続く。

『2021年のワイン醸造』

続いては、Natan葡萄酒醸造所ワイン醸造について。自社ファーストヴィンテージの2021年はどのようなワインと醸造エピソードが生まれたのだろうか。

▶︎自社醸造がスタート

「2021年、委託醸造から自社醸造へとようやく切り替わりました。委託のころとはまったく違うワインができていますよ」と、井下さんは目を輝かせる。自社醸造でワインを造り上げるという作業は、とても刺激的な経験だったのだろう。

2021年に仕込んだワインはおよそ10t。委託醸造時代には3種類だった銘柄数は、自家醸造することで17種類に激増した。

醸造作業をおこなったのは、井下さんとワイナリースタッフ、農業スタッフ、ボランティアで協力してくれている友人だ。日によって、スタッフの家族も参加した。

委託醸造では実現させられなかった、さまざまな手法を自由に試せる環境になった自社での醸造。初めての挑戦ではあったが、委託醸造の期間があったおかげで醸造の基礎が身についていたため、仕込みはスムーズに実施できた。

だが、ワイン造りには切っても切り離せない力仕事には、メンバー全員が苦労させられたそうだ。

「ワイン造りは体力が必要です。重いものを持つことも多いので、腰を保護するコルセットをして、病院にも通いながら作業していました」。

Natan葡萄酒醸造所は女性スタッフが多いので、力仕事での苦労は絶えない。2021年のワインは、文字通り汗と涙の結晶なのだ。

▶︎溢れ出る醸造のアイデア

さて続いては、自社醸造で多くの銘柄にチャレンジした理由を紹介していこう。

17銘柄のワインがあれば、17通りの醸造手法、エチケットデザイン、コンセプトが必要だ。これらのアイデアはどこから生まれるのだろうか。

「醸造中にふと、ほかの方法を試してみたいという思いが顔を出すのです。醸造中のワインの一部を、別の手法を試しながら派生させていったら、いつの間にか種類が増えてしまっていました」。

銘柄数が増えた理由は、井下さんの「無限に湧き上がるインスピレーション」にあった。ぶどうのことを考えているとき、醸しているワインを眺めているとき、井下さんの脳裏には新たなワインの姿が自然と浮かんでくる。

2021ヴィンテージの銘柄の中で、井下さんのひらめきから生まれたワインを紹介しよう。

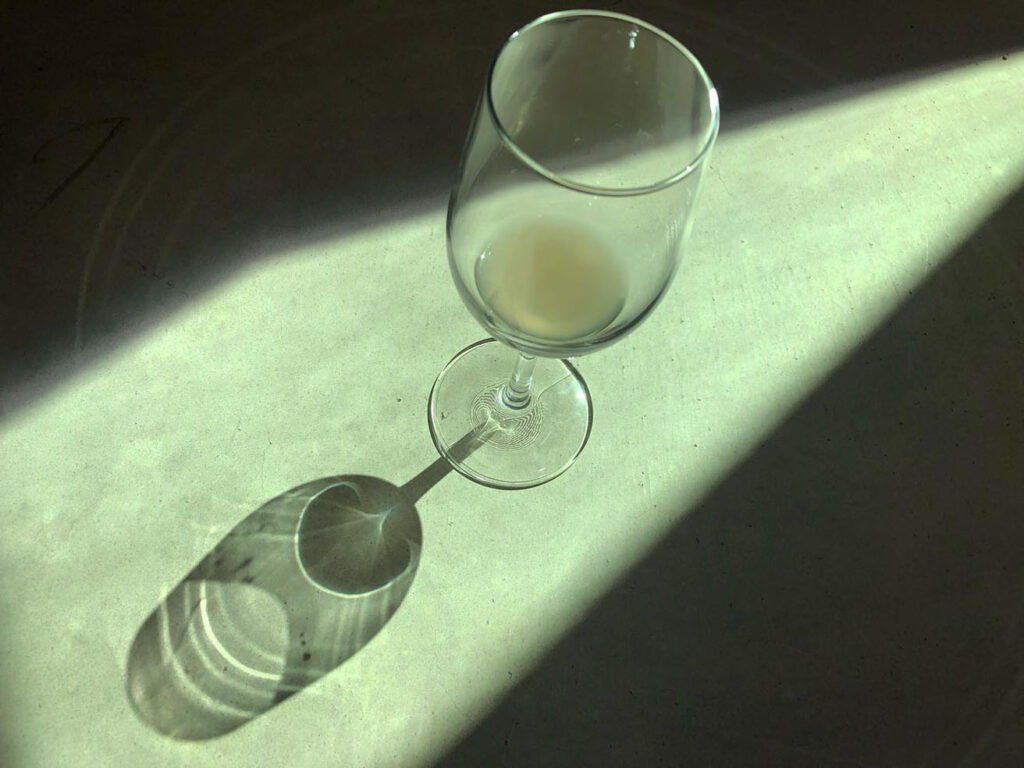

ワインの名前は「greenhorn(グリーンホーン)」。デラウェア主体の白ワインだ。名前の意味は英語で、「世間知らずの青二才」。2021年12月にフルボトル128本とハーフボトル511本がリリースされ、即完売した。

このワインの特徴は「フリーラン・ジュース」のみを使用したこと。フリーラン・ジュースとは、ぶどう自身の重みだけで絞られた果汁のことだ。人の手や機械によるプレスは一切おこなわず、自重のみで出た液体を指す。ぶどうから発生するフリーラン・ジュースは、もちろん、ごく少量しか取れない貴重なものだ。井下さんはなぜ、フリーラン・ジュースだけを使ってワインにしようと思い至ったのか。

「ぶどうの除梗破砕後に出てきたフリーランジュースの美しさに、目が釘付けになりました。なんて艷やかでピュアな液体なのだろうって。この液体をそのまま、眠れる森の美女のように閉じ込めてお客様に届けたいと思ったのです」。

井下さんは、フリーランジュースだけをタンクから抜き、小さいタンクに密閉した。圧搾のストレスが一切かかっていないフリーランジュースならではのよさを100%表現するため、醸造過程でも極力余計な圧力を加えず、静かに醸造した。

「ぶどう自身が果汁になってワインに変化したことすら気づかないように、優しく醸造してボトルに閉じ込めました。だから、『グリーンホーン(青二才)』と名付けたのです」。

井下さんのワイン哲学がつまった「greenhorn」。Natan葡萄酒醸造所を知るワインとして、外せない銘柄となった。

▶︎2021年イチオシの銘柄「ジュラ・オレ」

次に、2021年に登場したワインの中で、もっとも個性的で注目すべきワインを紹介しよう。「ジュラ・オレ」という微発泡ワインだ。

こちらのワインはなんと、原料に徳島県産の「みかん」が使用されている。山形県産のデラウェアをベースにみかん果汁を添加したワインなのだ。

「みかん果汁に含まれる天然の糖分によって酵母が発酵し、炭酸ができます。みかん果汁は風味付けのためだけではなく、炭酸を生み出すために使用しました」。

フランスのシャンパーニュでは、炭酸を発生させるために糖分を添加する工程がある。その糖分をみかん果汁でおこなっているというのだから、独特の発想力に驚かされる。

「ジュラ・オレ」というワインが生まれた背景には、徳島県を応援する意味も込められている。原料のみかんが育った徳島県勝浦町は、徳島で初めて恐竜の化石が出土した場所。土地のアピールのために、「恐竜感」を出した銘柄名にした。

ワインの味についても見てみよう。感じてほしいのは、デラウェアとみかんの相性のよさ。もともとデラウェアは柑橘フレーバーを持つぶどう。柑橘「風」の香りと、みかんによる「本物の柑橘」が絶妙にマッチする。

「冷やして飲むと、最高に美味しいワインになります。天ぷらなどの揚げ物と合わせるのがおすすめですよ」。

『2021年の振り返りと、2022年以降の目標』

最後に紹介するのは、Natan葡萄酒醸造所の過去と未来だ。2021年の振り返りと2022年の目標。そして近い将来目指すべきことを聞いた。

▶︎2021年は「ワインの愛」を改めて感じた年

井下さんは2021年を「ワインがある世界にあふれている愛を改めて感じられた年」だと振り返る。ワインの世界の素晴らしさを見つめ直すきっかけになったのは、やはり自社醸造が始まったことだった。

「これまでは、栽培や醸造で手一杯で、ワインを造ることしか見えていませんでした。しかし2021年はワイン会などに参加し、自分たちで造ったワインが飲み手の皆さんに渡り、味わっていただくところまでを見ることができました。私の手を離れたあとのワインの姿までを確認できたのが大きな収穫でしたね」。

レストラン関係者や消費者との交流をとおして、今まで以上に世界の愛情深さと、ワイン業界で働くことの喜びを感じたという。

2021年を境に最も大きく変化したのは、ソムリエという立場に対する思いだ。もともと、井下さん自身がソムリエとして活躍していた過去を持つ。よりワインに近い存在になりたいと考えて醸造家を志したのが、ワイン造りを始めるきっかけだった。

だが、ソムリエがいないと、醸造家が造ったワインと、ワインに込められた思いが消費者には届かないのも事実だ。

「造り手からソムリエや販売店、そして消費者という流れ全体に意味があると再確認できました」。

ワインを楽しむには、どれが欠けても成り立たない。そして、すべての立場の人がそれぞれにワインを愛しているからこそ、ワインという世界は成り立っているのだ。

「取引先の皆さんや、SNSでのお客様の反応には愛が溢れています。小さなワイナリーなのに、みんなが応援してくれることがありがたいですね。ワイン造りに関われて本当によかったです。ワインは人の心を動かすものなので、私も心を込めて、情緒的で色気もあるようなワインを造りたいと思います」。

Natan葡萄酒醸造所はワインに関わる世界を取り巻く愛を活動の原動力に変えて、これからも前進する。

▶︎2022年も新しい醸造にチャレンジ

2022年のワイン醸造について、すでに頭の中にはたくさんのアイデアがあるという井下さん。

「どんなワインを造るか、考えるだけでにやけてしまいます」と、楽しみな気持ちを抑えきれない様子だ。

具体的なワインの構想をいくつか教えていただいた。ひとつは「デラウェアで造ったオレンジワインにマスカット・ベーリーAを合わせ、『夕焼小焼』をイメージしたワイン」。心が「切な暖かく」なるような味を目指すという。味だけでなくワインの名称やエチケットを含め、楽しみにしたい。

また将来的に、井下さんがかねてから目指していたワインを作ることも検討しているという。

「自分が勝手に師匠とお呼びしている『イエローマジックワイナリー』の岩谷さんが以前造られていた、『カフネ』というワインを目指したものを造りたいのです」。

井下さんの表情は、まるで想い人を頭に浮かべているよう。「カフネ」というワインへの憧れと思いの強さが感じられる。

「カフネ」というワインについて紹介しよう。正式な名称は「opnner Cafuné Rouge SP」。マスカット・ベーリーAとキャンベル・アーリーから造られた赤ワインだ。色は、深みと透明度が共存したルビー。そして優しさの中にも色気がある味わい。井下さんは「自分の中では完璧な存在」だと言う。

Natan葡萄酒醸造所でも、「カフネ」と同様のセパージュ(ぶどうのブレンド)での醸造を想定している。

「カフネはもう生産されていないワインです。しかし、私はまた同じものが飲みたいので、自分で造ろうと思いました。細胞が落ち着き、体に馴染むような、泣けるくらい感動するワインを造りたいです」。

目指すのは、華やかさと果実味、フレッシュ感、熟成感のすべてがバランスよく豊かに混じり合った味わいのワイン。そして、体の奥底に染み込むような、優しい質感を実現したいと考えている。

実際にどのようなものができるのか、ワインの名前はどうなるのかは、まだまだ井下さんの頭の中にしかない。いつかリリースされた日には、ぜひ手に取りたいものだ。

▶︎5年後のNatan葡萄酒醸造所

「5年後のNatan葡萄酒醸造所も、軸がブレないように進んでいきます。青少年の雇用支援、徳島の果実の応援、自社畑の収量増加という3つの目標を叶えていきたいですね」。

井下さんの目指す青少年の雇用支援は、「自立準備施設」という形を構想している。ぶどう栽培を通して、働く喜びを伝えたいと考えているのだ。

ふたつめの軸、徳島・四国の果実の応援のための構想は、具体的に膨らみつつある。徳島名産品とワインのコラボレーションだ。

「すだちなど、徳島の名産農作物をミックスした『徳島ミックスジュース』的なワインを造りたいです」。

徳島にワイナリーを構えているのだから、徳島ならではのものを生産・発信していきたいと話す井下さん。徳島は果物王国だ。みかん、すだちといった柑橘類が有名だが、ももやなしの生産量も多い。

実際に生産が始まるのは、搾汁機などの資材がそろってからになる。2021年リリース「ジュラ・オレ」の上をいく、個性的で魅力的なワインが生まれるかもしれない。

そして最後の目標は、自社畑の収量を増やすこと。Natan葡萄酒醸造所が求める、優しく自然と共存したワインを造るためのぶどう栽培を続ける。

「私が最終的に求めているのは、『母乳のようなワイン』を造ることです。地球のエネルギーを大地から受け取った『ぶどう』をそのまま液体にした、生命の循環を感じられるようなワインです。私たち哺乳類が潜在意識の中で求めている味わいを表現したいのです」。

求めるワインを造るためには、どんなぶどう品種が最適で、どんな造りにすべきなのか。まだゴールにはたどり着けていないが、確かな歩みで先を見据える井下さん。いつか出会える運命のぶどうのために、心を込めて自社畑のぶどうを育てるのだ。

『まとめ』

自社での醸造がスタートしたNatan葡萄酒醸造所の2021年。雨の多い天候でぶどう栽培は困難を極めたが、ワイン醸造の面では多くの実りがあった。

生産したワイン銘柄は17種類。さまざまな試みを実行に移し、「greenhorn」といった素晴らしいワインや、個性的なワイン「ジュラ・オレ」など産声をあげた。新しい醸造の取り組みにチャレンジする姿勢は、2022年以降も続いていく。

「小難しい言葉や表現はいらないのです。懐かしさを覚え、命に必要な存在となるワインを造りたいです」。

普段ワインに触れていない人こそ、Natan葡萄酒醸造所のワインの素晴らしさにふれてほしいと話してくれた井下さん。Natan葡萄酒醸造所のワインを飲めば、五感をすべて使って楽しめる、素敵なワインとの出会いが待っているはずだ。

基本情報

| 名称 | Natan葡萄酒醸造所 |

| 所在地 | 〒778-0002 徳島県三好市池田町マチ2185―4 |

| アクセス | 【電車】 JR阿波池田駅徒歩2分 【車】 井川池田ICから車で7分 |

| HP | https://natan.jp/ |