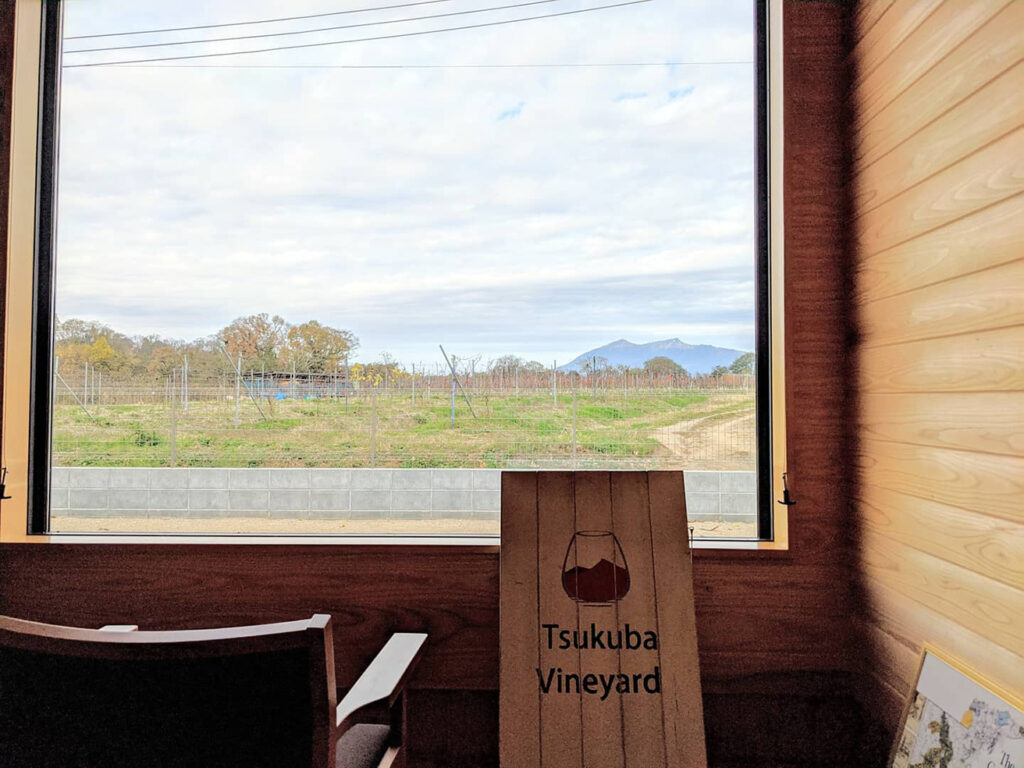

今回紹介するのは、茨木県つくば市栗原地区の「Tsukuba Vineyard」。つくば市にある経済産業省所管の公的研究機関「国立研究開発法人 産業技術総合研究所」に長年勤務してきた、高橋学さんが立ち上げたワイナリーだ。

2014年からぶどう栽培を始めて、2020年には自社醸造をスタート。研究者気質の高橋さんならではの探求心から、さまざまな試行錯誤を繰り返しつつ、美味しいワインを生み出すための取り組みを続けている。

ワイナリーを代表するぶどうは、白ワイン用品種のプティ・マンサンと、赤ワイン用品種の小公子だ。いずれも栗原地区にある圃場の土地によく合い、クオリティの高いぶどうが収穫できる。

ワイン醸造については、シンプルにおこなうのが高橋さん流。「よいぶどうを作れば、よいワインになる」という信念のもと、高品質なぶどうを作るための栽培管理に力を入れる。そして、登熟のタイミングに合わせて収穫することで、ぶどうのポテンシャルを最大限生かしたワインを造っているのだ。

「Tsukuba Vineyard」がぶどう栽培とワイン醸造を始めたきっかけと、ワイナリー立ち上げまでの経緯を振り返ってみよう。また、ぶどう栽培とワイン醸造におけるこだわりについても気になるところだ。どのような工夫をしながらワインを造っているのかについて、高橋さんに詳しく伺った。「Tsukuba Vineyard」ならではの取り組みについても深掘りしていきたい。

『Tsukuba Vineyardの設立まで』

まずは、ワイナリー立ち上げまでのストーリーを振り返っていこう。研究者として長年活躍してきた高橋さんは、どんなきっかけで就農を決意したのだろうか。

北海道宗谷郡猿払村出身の高橋さん。北海道大学大学院で博士課程を修了し、就職した「産業技術総合研究所」では土壌や岩石の構造に関する研究に打ち込んできた。60歳の定年を数年先に控えたタイミングで、定年後の人生について思いを巡らせたという。

「サラリーマンとして長く働いてきたので、これからは自分の裁量で進め方を決められることに取り組みたかったのです。もともとお酒が大好きだったので、自分の造ったお酒で晩酌できたらと考えました」。

数あるお酒の中でワイン造りをすることに決めたのは、ヨーロッパ起源で歴史が長い、ワインというお酒自身が持つストーリー性に惹きつけられたからだという。

▶︎つくば市でのぶどう栽培を決意

勤務先があったつくば市でぶどうを栽培することにした高橋さんは、新規就農者支援を受けるために農地の取得に向けて行動を開始した。

つくば市で新規就農者と認められるには、0.5ha以上の農地を取得し、農業を継続的にできることが必須条件。そのため、まずは圃場として使える農地の確保が必要だったのだ。

だが、長年勤務していた土地であるとはいえ、つくば市には頼れる親戚もおらず、地元の人たちとの交流を持った経験もほとんど無かった。つくば市内に農地を貸りられるあてが全くなかったため、まずは市の農業委員会に相談してみることにした。

ワイナリー設立を志しても、農地の確保がスムーズに進まなかったという話は全国各地から聞こえてくる。だが、高橋さんに関していうと、中にはこんなケースもあるのかと驚いてしまうほど、スムーズに農地が確保できた。

▶︎自社畑との幸運な出会い

「つくば市の農業委員会に足を運んで、『空いている土地を紹介してほしい』と頼んでみました。すると、相談を開始して10分も経たないうちに『ぶどう栽培に使えそうな、よい土地がありますよ』という回答をいただいたのです。その足で土地の見学に行き、なんと1時間後には借りられることがもう決まっていました」。

農林水産省が管轄する農業委員会は、農地法に基づく各種手続きや遊休農地の解消、新規参入の促進などを担う行政委員会として市町村に設置されている機関である。

紹介されたのは緩やかな南斜面にある耕作放棄地で、かつてはお茶やタバコなどが栽培されていた。面積は0.7haで希望条件を満たしていたため、高橋さんは借りることを即決した。

「市が農用地利用集積計画を定め、農業委員会の決定を経て設定される『利用権設定』というシステムを利用して借りました。これほどスムーズに進むケースはあまりないと思うので、本当にありがたかったですね」。

0.7haの土地には11名の地権者がいたが、説明や賃貸契約締結の手続きは全て農業委員会が代行してくれた。さらに、はじめの5年間は賃料なしでよいという好条件だったという。

実は、順調すぎて驚くような話はここで終わりではなく、まだ続きがある。高橋さんが管理することになった農地は当初0.7haだったが、2024年には3haまで増えている。栽培面積を順調に増やすことができたのは、農地を見学に行った日に偶然ある人と出会ったことがきっかけだった。

「畑の近くの農道で、『あれ、高橋さんだっぺ(でしょう)?』と声をかけられました。ふと見ると、前職でお世話になった方がトラクターから手を振っていたのです」。

なんと、道でたまたますれ違った彼は、農業委員会の元・事務局長。地元で長く染色業を営んでおり、地域住民の信頼が非常に厚い人物だったのだ。その後、彼と一緒に地権者を訪ねると、地元の方たちは皆こころよく土地を貸してくれたという。あの時たまたますれ違っていなければ今の自分はなかったかもしれないと、高橋さんは感慨深げに当時を振り返る。

『Tsukuba Vineyardのぶどう栽培』

ここからは、Tsukuba Vineyardのぶどう栽培について紹介していきたい。自社畑に植栽する品種は、どのように選定したのか。また、どのような点に注意しながら栽培管理をおこなっているのかを尋ねてみた。

さらに、自社畑の土壌の特徴と、つくば市栗原地区での栽培における工夫についても焦点を当てていこう。

▶︎プティ・マンサンの栽培をスタート

Tsukuba Vineyardの自社畑に最初に植栽したのは、南フランス原産のプティ・マンサンだった。近年、日本国内で注目されてきている白ワイン用品種だ。高橋さんがプティ・マンサンを植えるに至る経緯にも、運命を感じさせるストーリーがあった。

自社畑で栽培する品種を選定するにあたり、高橋さんはさまざまな観点から情報収集をおこなってきた。また、北海道余市町にあるワイナリー「ドメーヌ・タカヒコ」を経営する曽我貴彦さんに何度か会う機会があり、関東平野での栽培に適した品種について相談したそうだ。すると、「プティ・マンサンなんかどうでしょう?」との回答をもらったが、当時の高橋さんはプティ・マンサンという品種について詳しく知らなかった。

その後、圃場の整備が進み、高橋さんが苗木商に在庫を問い合わせたのは、5月の連休頃のこと。ぶどうの定植時期のピークを過ぎていたため、在庫がある苗木はわずかだった。だが「プティ・マンサンなら準備できますよ」という回答をもらったのだ。

「曽我さんにすすめていただいた品種だと気付き、すぐに200本購入して植栽しました。植え付けてすぐはわかりませんでしたが、数年間育てるうちに、耐病性が高く関東平野の土壌にも合うことがわかってきたのです」。

関東平野一帯は火山灰起源の粘土質土壌が広がる。標高が低いため、ぶどう栽培に適している土地だと言うにはやや厳しいかもしれない。だが、栽培管理を工夫することによってクオリティが高いぶどうを栽培することは十分可能だという。

「自社畑で栽培しているプティ・マンサンは、小粒で糖度が高いのが特徴です。8月以降になると糖度が上がって酸が落ちてくる品種が多い中、プティ・マンサンは糖度が高いまま酸も維持できます。房型が小さく凝縮感があるため、非常に高品質なワインができますよ」。

予備知識があまりない状態で購入したプティ・マンサンではあるが、高橋さん自身も驚くほど美味しいワインが出来ている。ワインの神様が、お酒好きの高橋さんに味方してしてくれたのかもしれない。

▶︎土地に合う品種を選定

Tsukuba Vineyardでは、プティ・マンサン以外にも小公子、メルロー、富士の夢、甲州などを栽培している。いずれも、高橋さん自身が飲んで美味しいと感じた品種ばかりだ。

Tsukuba Vineyardのフラッグシップは、白ワインがプティ・マンサンで、赤ワインは小公子。小公子という品種は「日本葡萄愛好会」が開発した専用品種で、苗を購入するには日本葡萄愛好会の会員になる必要がある。

小公子と高橋さんの出会いは、広島の「酒類総合研究所」で短期講習を受講したときのことだった。参加者が持参していた小公子のワインを飲んで衝撃を受け、赤ワインを造るなら小公子しかないと感じたのだ。

「2019年に植え付けた自社畑の小公子は、味と香り、タンニン、濃さ、色、どれをとってもベストなぶどうに育ちました」。

▶︎試行錯誤しながらぶどうを栽培する日々

ぶどう栽培とワイン醸造は完全に独学で、書籍などで学んだことを自分で考え、試行錯誤しながら進めている高橋さん。

「栽培や醸造に大きなこだわりはなく、ぶどうの順応力の高さに助けられている側面も大きいですね。修行経験は特にないので、やり方が間違っている可能性は大いにありますよ」と、楽しげに笑う。色々と工夫しながら取り組む過程こそが、生粋の研究者である高橋さんにとっては何より興味深い時間なのだろう。

土壌造りでは、畑を造成する際にカキ殻石灰を使用した。カキ殻に含まれるニッケルやマンガン、鉄などの微量成分は、ぶどうが甘さを作りだすために重要な役割を果たす。現在も毎年2tほどのカキ殻石灰を畑に散布。また、栄養分を補足するため、馬糞も使用している。施肥のタイミングは、収穫を終えて本剪定をする直前だ。

「馬は藁を食べるため、馬糞は鶏糞や豚糞に比べて窒素量が少なく、土中の微生物を増加させるために非常に役に立ちます。自社畑は筑波大学の馬術部の馬場のすぐ近くにあるため、馬糞の入手には困りません」。

▶︎自社畑の特徴

Tsukuba Vineyardの第1圃場は南向きの斜面、第2圃場はほぼフラットだ。どちらの土地も周辺に森や林などがないため、風がよく吹き抜けて日当たりがよい。

雨対策に関しては、2021年頃に一部の区画で雨よけのビニールを試験的に設置したところ、病害虫の影響を抑えられる効果が高いことを実感した。だが、設置と撤去の手間が大きく継続的な実施は難しいのが現状だ。

「雨対策は今後の課題のひとつです。雨よけを使わずに露地栽培すると、病害虫被害のリスクは当然高くなります。そのため、2025年からはフラッグシップ・ワインのぶどうを中心的に対策をしていくつもりです。最低限の防除回数で効果が得られる方法を模索しているところです」。

また、自然環境豊かなつくば市では、獣害も見過ごせない問題だ。ハクビシンやアライグマなどがぶどうを狙うため、畑の周囲には電気柵を設置している。生食用ぶどうを栽培するために使用している棚もハクビシンの被害を受けたが、有刺鉄線を設置したところ被害はなくなったという。

▶︎自社畑周辺の気候

自社畑周辺は昼夜の寒暖差が小さく、夏の暑さも過酷だ。同じようにぶどう栽培が盛んな山梨県も夏の気温は高くなるが、盆地のために夜温が下がりやすい。だが、つくば市は夜になっても温度が下がりにくいのだ。

「大手のワイナリーは、より標高が高く冷涼な気候の土地でのぶどう栽培に移行しています。これからぶどう栽培を始める若い方たちも、北海道など涼しい土地に向かっているでしょう。しかし、私はこの栗原の地での栽培を続けていくつもりです。寒暖差がないのはぶどう栽培での大きなデメリットですが、温暖化に対処しながら優れたぶどうを収穫する方法を探っていきます」。

ぶどうの樹を持って土地を移動することは出来ませんからね、といたずらっぽく笑う高橋さん。また、周囲の人たちの協力があるからこそ畑の適切な管理ができていると、力を貸してくれる人たちへの感謝を口にする。

Tsukuba Vineyardでは、多くのボランティアメンバーにサポートしてもらいながらワイナリーを運営。畑での作業や収穫、ワインボトルのラベル貼りなど、参加してもらう作業は多岐にわたる。年間を通じて、週平均30人もの人が手伝いにきてくれるのだ。

「手伝ってくれる頻度は、みなさんそれぞれです。週に5日きてくれる人もいるので、とてもありがたいですね。収穫時には、収穫すべき房の状態を色や味でしっかりと確認してから作業してもらっています」。

▶︎臨機応変な対応で高品質なぶどうを収穫

よいぶどうを作ればよいワインができることを、経験を通して実感してきた高橋さん。栽培管理を徹底し、収穫タイミングの見極めにも慎重だ。2023年まではひとつの品種を熟度ごとに2回に分けて収穫してきたが、2024年には初めて、4回に分けて収穫する取り組みをおこなった。

「気候の影響で、近年は登熟のタイミングにばらつきが出やすくなったと感じています。気温が高くなり、日陰の有無で熟すタイミングが大きく変わるようになったことが関係していると思います。葉の影になるかどうかで色付き具合が大きく違うため、房ごとに色付きをチェックしながら収穫しました」。

例えば、プティ・マンサンは9〜10月半ばに4回に分けて収穫を実施。区画ごとではなく、房ごとに熟度をチェックしながら収穫するのは手間がかかる。はちみつ色に美しく色づいたプティ・マンサンの房のみを選んで収穫するのだ。ボランティアメンバーの力がなければ、とてもではないがひとりでは対応できない。

今後は、熟すタイミングの差がより顕著になっていくのかもしれない。力を貸してくれる周囲の人たちの支援を受け、ぶどうにとって最適なタイミングで収穫ができるようこれからも工夫していきたいと高橋さんは話してくれた。

『Tsukuba Vineyardが造るワイン』

高品質なぶどうを使って、シンプルに醸造するのがTsukuba Vineyardのワイン醸造だ。自社栽培のぶどうを収穫してすぐに除梗・破砕し、酵母を入れて発酵させる。ステンレスタンクで2〜3か月寝かせれば、フレッシュでフルーティな味わいが特徴のワインになる。

Tsukuba Vineyardからリリースされたワインの中で、高橋さんが特におすすめの銘柄をいくつか紹介いただいた。地元産の食材とのペアリングについても教えていただいたので、Tsukuba Vineyardのワインを飲む際の参考にしていただきたい。

▶︎「Tsukuba Series Kurihara 2023 富士の夢」

まずは、高橋さんの自慢の銘柄から見ていこう。「Tsukuba Series Kurihara 2023 富士の夢」は、ヤマブドウとメルローの交配品種である富士の夢に、乾燥してレーズン化したメルローを加えた特別なワインだ。

「富士の夢のワインは、造りたての状態では香りは強くなく、味もいたって普通です。しかし、そこにレーズン化したメルローを10%ほど加えて醸すと、味わいにぐっと深みが出て美味しくなりました」。

一般的には、メルローは関東平野よりも冷涼な土地に向いている品種かもしれないが、つくば市でも高品質なメルローを栽培することは十分可能だと考えている高橋さん。

レーズン化したメルローは、液体の糖度をあらわす単位である「Brix(ブリックス)」の値が24あり、少量加えただけでも大きな効果を感じることができた。

「Tsukuba Series Kurihara 2023 富士の夢」は濃くどっしりとした味わいで、富士の夢由来の紫がかった濃い色味が美しいワインに仕上がった。

「他の人と同じことをやっていたのでは研究にならないため、違うことをやってみよう、やってみなければわからない、という考えを常に根底に持っています。オリジナリティにつながるというメリットもありますし、新しい挑戦に抵抗はないですね。面白いことが大好きなタチなのです」。

「Tsukuba Series Kurihara 2023 富士の夢」はすでに売り切れており、2024年はレーズン化したメルローの収穫タイミングを逃してしまったために造ることができなかった。2025年以降に再登場することを心待ちにしたい。

▶︎「Tsukuba Series 2023 甲州」

続いて紹介するのは、甲州を使った「Tsukuba Series 2023 甲州」。Tsukuba Vineyardの甲州は、畝を高く盛り上げた「高畝式栽培」をおこなっているのが特徴だ。高畝で栽培したことにより、Brix値が20を超える甲州が収穫できた。甲州のBrix値が18を超えることはなかなかないということなので、高橋さんの試みは成功したと言えそうだ。

「甲州だけ高畝にしたのは、雨対策のためでした。甲州を植えた区画は水はけが非常に悪く、大雨が降った時に水が抜けずに困ったのです。根腐れを防ぐためにやむを得ず高畝に変更したのですが、根域が制限されたことが功を奏したのかもしれません」。

高畝にすることで水はけの問題も回避でき、より品質の高い甲州の栽培に成功した。「Tsukuba Series 2023 甲州」は、糖と酸のバランスがよく、甲州ならではの爽やかな香りも楽しめる仕上がりとなっている。

▶︎「プティ・マンサン ノン・ドサージュ スパークリングワイン 栗原の白布」

2024年に収穫したぶどうで特に素晴らしかったのは、プティ・マンサンと小公子。特に、2024年のプティ・マンサンは、「プティ・マンサン ノン・ドサージュ スパークリングワイン 栗原の白布」として、瓶内2次発酵のスパークリング・ワインになったということなので注目したい。

プティ・マンサンのスパークリング・ワインを造っているワイナリー自体が少ないため希少価値が高く、クオリティにも自信がある。プティ・マンサンは搾汁した際に粘性が高く、アカシアのはちみつのようなとろりとした色と香りが特徴だという。

「ドライな味わいに仕上げていますが、香りは非常にフルーティーです。2024年のプティ・マンサンは品質がよかったため、特別なことはしていませんが満足のいく仕上がりになりました。造る度に品質が上がっているのは、試行錯誤の賜物だと自負しています」。

澱引きせず、ぶどうそのものの旨みも感じられる「プティ・マンサン ノン・ドサージュ スパークリングワイン 栗原の白布」は、さまざまな料理とのペアリングが楽しめる。郷土料理であれば、つくば産の「つくば地鶏」のグリルや、土浦産レンコンの天ぷらなどがおすすめだ。お祝いの席にもぴったりなスパークリング・ワインで、つくばの恵みを心ゆくまで楽しみたい。

『まとめ』

つくば市に圃場を持つTsukuba Vineyard。元・研究者の高橋さんが生み出すチャレンジ精神にあふれるワインは、Tsukuba Vineyardにしかない味わいを生み出している。

高橋さんが目指すのは、仕事終わりに楽しんでもらえるワインだ。飲んだ時の素直な感想として、「美味い!」と言ってもらえるワインを造ることが目標だという。

また、地元で愛されるワイナリーになることもTsukuba Vineyardの目指す姿だ。つくば市でワインを造る以上、つくば市民に愛される存在でなくてはならない。

「法人として収益を出すのはもちろんですが、つくば市民のためのワイナリーとしての使命も全うしていきたいですね。地元のレストランとのコラボイベントの実施や、試飲・販売会なども積極的におこなっています。繁忙期以外は月1回のワイン会や季節ごとのイベントも開催しているので、ぜひご参加ください」。

Tsukuba Vineyardのワインは全て辛口で、和食や野菜のメニューによく合う。また、四川料理と赤ワインのペアリングなど、意外な組み合わせの美味しさを見つける取り組みもおこなっているそうだ。

今後は、クオリティを保ちながらも、地元の人たちが週に数回は晩酌として楽しめるようなコストパフォーマンスのよい価格を目指す。高橋さんが考えている理想のワインは、地元の人たちに気軽に楽しんでもらえるテーブルワインなのだ。

さらに、都心での試飲会など、Tsukuba Vineyardのワインに触れられるイベントも目白押しだ。最新イベントを公式サイトやSNSでチェックして、Tsukuba Vineyardのワインの魅力に触れてみてはいかがだろうか。

基本情報

| 名称 | Tsukuba Vineyard |

| 所在地 | 〒305-0001 茨城県つくば市栗原2944-1 |

| アクセス | https://tsukuba-vineyard.sakura.ne.jp/blog/?page_id=91 |

| HP | https://tsukuba-vineyard.sakura.ne.jp/blog/ |