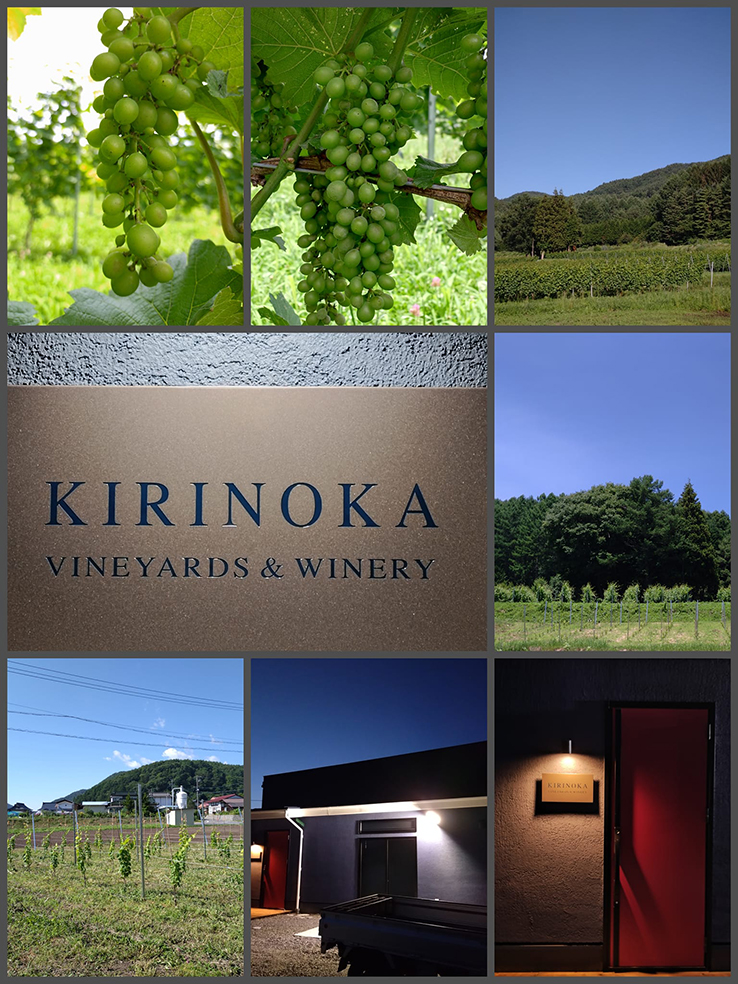

長野県上伊那郡辰野町小野にある「KIRINOKA VINEYARDS&WINERY(キリノカ ヴィンヤーズ アンド ワイナリー)」は、ピノ・ノワールを使った高品質なワイン造りを目指すワイナリーとして、2024年に誕生した。

キリノカの代表を務めるのは、沼田実さん。ロンドンに本部を置く世界最大のワイン教育機関「WSET」による資格試験の最上位である「WSET Diploma level4」を、2005年に日本国内開催の試験で初めて取得した人物だ。

ワインに魅せられ、ソムリエとしての実績を積み、ピノ・ノワールのワインに出会った沼田さんは、素晴らしいピノ・ノワールのワインを造ることを志した。そして、20年もの歳月をかけてようやく見つけた理想の土地が、ピノ・ノワールの栽培に適した辰野町小野だ。

今回は、沼田さんのこれまでの道のりと、キリノカのぶどう栽培・ワイン醸造について紹介していこう。世界中のすぐれたワインに触れてきた醸造家が造るのは、いったいどのような魅力を持つピノ・ノワールのワインなのか。ぜひ最後までお読みいただきたい。

『ワインと出会い、ワインを学んだ日々』

沼田さんとワインとの出会いは、大学生の頃のこと。世の中がバブル景気に沸き立ち始めた時代だ。当時の大学生の憧れは、デートでフレンチ・ビストロに行き、大人を気取ってワインを嗜むことだったそう。将来はフレンチの料理人になることを夢見ていた沼田さんも、そんな大学生のひとりだったのだ。

「大学卒業後は、調理師学校に入ってフランスに留学し、海辺でフランス料理のレストランを開こうと考えていました。ウインド・サーフィンにハマっていたので、朝と夕方は海に入り、仲間とわいわい過ごしたいと思っていたのです」。

▶︎ソムリエとしてのキャリアをスタート

ところが、調理師学校で出会ったある先生との出会いが、沼田さんの進む道を変えた。ワイン好きな先生からの影響を受けてワイン会に参加するようになり、料理よりもワインに興味を持ったのだ。調理師学校卒業後は「ホテルパシフィック東京」に入社し、ソムリエとして勤務した。

ホテル勤務時代に沼田さんが師事したのは、シェフソムリエだった剣持春夫氏だ。一般社団法人日本ソムリエ協会名誉顧問、一般社団法人日本ソムリエ協会認定マスターソムリエ、レコール・デュ・ヴァン特任講師などを務める、日本を代表するソムリエのひとりである。剣持氏の元でワインについて学び、ボルドーやブルゴーニュをはじめとした、世界の銘醸地のワインに数多く触れる機会に恵まれた。

中でも、印象に残っている1本がある。フランスの銘醸地・ブルゴーニュのヴォーヌ・ロマネ村で造られたピノ・ノワールのワインで、当たり年といわれる1978年のもの。トップクラスのピノ・ノワールのワインとの出会いは、当時の沼田さんにとって大きな衝撃だった。

▶︎オーストラリアワインのインポーターに転職

ホテルでの勤務が10年を過ぎた頃、自分がこれから何をしていきたいのかを自問自答して、オーストラリアワイン専門の輸入商社に転職。海外のすぐれたワインを探して日本市場に紹介する仕事に挑戦してみたいと考えたのだ。だが、これまでの知識や経験が生かせるフランスワインではなく、なぜオーストラリアワインだったのだろうか。

「自分の手で素晴らしいワインを発掘して日本市場に紹介するという行為とプロセスを、自分の手で構築したいと思いました。世界で注目を集めてはいるけれど、まだ日本で知られていないワインを取り扱いたいという思いが強かったですね。そのため、あえてオーストラリアワイン専門の輸入商社を選びました」。

レストランや酒屋を一軒一軒まわるドブ板営業を何年も経験し、実績を積み上げていったが、日本のワイン市場は予想以上に保守的だった。「すでに売れているワイン」を求める店や人が多く、「これから売れる可能性があるワイン」に注目する人はまだ少なかったのだ。

だが、「東京アメリカンクラブ」という会員制の社交クラブは新しいワインに対して反応がよかった。日本に住む海外の人や外資系企業の役員など、アッパークラスの人たちが集うクラブで、流行りに左右されず、自分の味覚やセンスを信じてワインを購入してくれたのだ。当時、東京アメリカンクラブにあるレストランでは、クラブメンバーがブラインド・テイスティングでハウスワインを選ぶ選考会をおこなっていた。

「私が出品したワインが選考会で選ばれ、3回ほどハウスワインに選ばれました。自分が美味しいと感じるワインが間違っていないことを証明する結果となり、その後の飛躍のきっかけになりましたね」。

▶︎夢に向かって突き進む

ホテルパシフィック東京にソムリエとして勤務していた1989年にもソムリエコンクールに出場して本戦まで進出していたが、改めて海外のワイン関連の資格取得を目指し始めた沼田さん。

まず2002年に、アメリカのワイン教育者協会「SWE(Society of Wine Educators)」が定める認定ワイン講師CWE(Certified Wine Educator)の資格を、日本人としては2番目に取得。また、2000年から2015年までは、日本開催の国際ワインコンクール「ジャパン・ワイン・チャレンジ」の審査員も務め、2008年には「最優秀日本人審査員」にも選出された。

▶︎がむしゃらに学んだ日々

沼田さんの類まれな行動力と努力には頭が下がる思いだが、実は沼田さんのチャレンジはまだまだ止まることを知らなかった。なんと、自身のワイナリーを設立する夢を抱き、密かに実現に向けて動き出していたのだ。

「2000年頃から、自分でワイナリーを立ち上げたいと考えていました。ワインを学び、世界のワイン産地の素晴らしさを知れば知るほど、自分でワインを造りたいという思いが強くなっていきましたね」。

そして、2008年には単身でニュージーランドに渡り、「ニュージーランド国立リンカーン大学」の栽培・醸造学科に入学。ワイン造りについて学び、2010年に卒業した。

「自分でワインを造るなら、ピノ・ノワールしかないと思っていました。当時はワイン造りについて英語で学べるピノ・ノワールの産地は、ニュージーランドかオレゴンだけだったため、日本人の醸造家が多いニュージーランドを選んで留学しました。妻とふたりの子どもを日本に残しての留学でしたから、絶対に単位を落とせません。留学していた2年間は、もうこれ以上できないと思うほど猛烈に勉強しました」。

『キリノカの自社畑とぶどう栽培』

ニュージーランドから帰国した沼田さんは、日本で造ったワインで世界をあっといわせたいという思いを強めていった。ワインスクールの講師や、他社ワイナリーの立ち上げと醸造担当を経験しながら、ピノ・ノワールの栽培適地を求めて日本中を巡ったのだ。

「ニュージーランドに行く前から、北海道のぶどう産地の視察をスタートさせていました。帰国後も日本各地でピノ・ノワールにとって最高の場所を探し続けて、20年かかってやっとたどり着いたのが、長野県上伊那郡辰野町の小野という土地だったのです」。

▶︎自社畑の特徴

沼田さんは、世界で認められるワインを造るため、キリリとしたミネラル感のあるピノ・ノワールを作ろうと考えた。実現するには、栽培に適した気候はもちろん、どんな地質を有するかも重要だ。当初は北海道でのぶどう栽培を想定していたが、希望する条件に合う土地に出会うことはできなかった。

そこで、冷涼な気候で、アルカリ性もしくは中性に近い土壌を探した結果たどり着いたのが、ぶどうの産地である長野県塩尻市だった。さらに調べていくと、塩尻市よりも150mほど標高が高く、海洋性堆積土壌の小野という場所が浮上。まさに沼田さんが求めていた土地が見つかったのだ。

キリノカのぶどう畑は、霧訪山(きりとうやま)の山麓に広がる南南東向きの斜面にある。水の流れと風の流れが一致する珍しい土地だ。開墾済みの畑の標高は850〜870mほどだが、今後は標高950mのエリアまで開墾していく予定だ。

「水はけがよく南北の風が吹き抜け、雨が降っても畑の土が乾燥しやすい土地です。病気が発生しにくい環境のため、雨よけのレインガードは使用していません。あえて雨ざらしにすることで、ぶどうの皮を厚くしています」。

地元の人たちやボランティアを募って、2020年から自社畑の開墾作業を開始。植栽したのは全てピノ・ノワールだ。2024年夏には待望のワイナリーが完成し、9月から自社醸造を開始した。

▶︎ぶどう栽培における工夫

キリノカの畑では、地表に下草を生やす「草生栽培」をおこなっている。秋に下草を刈ると、草が栄養となって土中で微生物により発酵が進み、炭酸ガスが発生する。土中に溜まった炭酸ガスを抜くため、春先に馬耕をおこなうのがキリノカの恒例行事だ。

「トラクターで耕すこともできるのですが、トラクターを使うと、重さで微生物が沈んでしまうのです。そのため、馬で耕すことにしています」。

馬がゆっくりと畑を耕す光景は、キリノカの春の風物詩だ。

さらに、収穫前の1か月間は、野生動物にぶどうを食べられるのを防ぐため、夜通し畑をパトロールするという沼田さん。テント泊や車中泊をして数時間ごとに起きては、懐中電灯を持ってパトロールし、車のライトをつけて威嚇する。夜まで大変だねと言われることもあるが、実は副次的なメリットも多い取り組みだった。

「畑に泊まると、夜中に湿度が上昇することが実感できて、薬剤散布は朝にするべきだと言われている理由が納得できました。夜中に上がった湿度が残っているため、薬が付着しやすく効果が高いのです。また、夜も畑にいることで、夜のぶどうの気持ちがわかるようになりましたし、満点の夜空がなによりのご褒美ですよ」。

▶︎小野ならではのピノ・ノワール

ピノ・ノワールに特化したぶどう栽培とワイン造りをおこなっている沼田さんだが、留学していたニュージーランドと日本の違いに戸惑うこともある。

例えば、ニュージーランドの紫外線の量は北半球の約7倍あるため、非常に濃く色付く。紫外線量の高さは、ぶどうの香りや色の成分に大きく影響するためだ。では、日本で栽培するピノ・ノワールはどのような特徴があるのだろうか。

「長野県の標高が高い場所は、空気が薄く紫外線量が多いため色付きは問題ありません。また、日中と夜間の寒暖差が大きく、ぶどうを植えられる斜面もあります。樹に対して直角に陽の光が当たる状態で栽培できるため、十分な日照量も確保可能です」。

キリノカの自社畑での収穫のベストタイミングは、10月中旬から下旬にかけて。栽培と醸造に最適な条件が揃えば、小野で育ったピノ・ノワールのワインは、世界で戦えるポテンシャルを秘めていると考える沼田さん。高品質なワインを目指すため、これからも試行錯誤を続けていくのだ。

『キリノカのワイン醸造』

沼田さんが惚れ込んでいるピノ・ノワールとは、沼田さんにとって一体どのような存在なのだろうか。

「ピノ・ノワールは、造り手が考えたことがそのまま返ってくるぶどうです。栽培も醸造も難しいからこそ、チャレンジのしがいがある品種ですね。何かに挑戦するのなら高みを目指す人生を選びたいと思い、ピノ・ノワールにこだわっています」。

▶︎醸造における試行錯誤

ピノ・ノワールは皮が薄い品種特性を持つぶどうだ。そのため、色素を抽出しようと考えて圧搾しすぎると、苦味や渋みが出てしまう。しかし、何もしなければ色の薄いワインになる。また、味わいに果実味が少ないので、果実味を抽出させるためにはどうしたらよいのかを追求していく必要があるところも難しい。

「ピノ・ノワールでよいワインを造るためには、栽培・醸造それぞれの工程で独自の工夫が必要です。ピノ・ノワールですぐれたワインを造ろうと試行錯誤することは、他の品種のワインを造る上でも、きっと役立つ経験や技術になるでしょう」。

どのようなアプローチでぶどうを作ればよいのかは、教科書で学ぶことではなく、自分で考えて行動・追求していくしかない。醸造に関しても、しっかりとぶどうに向き合ってワインを造ることが大切なのだという。

「すぐれたピノ・ノワールのワインを飲むシチュエーションとして、賑やかなバーベキューを楽しみながら飲むシーンを想像する人は少ないのではないでしょうか。ブルゴーニュの高級なピノ・ノワールを飲むときは、難しい顔をして飲むでしょう。グラスのなかをじっと見つめながら、すごく真剣にワインと向き合おうとしますよね。それがピノ・ノワールの特質です。そのため、造り手も飲み手が真剣にワインに向き合うシチュエーションを考えて造らなければならないのです」。

▶︎ぶどう自身がなりたいワイン

沼田さんがワイン醸造でこだわっていることは、「ぶどう自身がどういうワインになりたいのか」。ワイン造りにおいては、ぶどうこそが主役なのだ。

「ぶどうがアーティストで、醸造家はマネージャーといったところでしょうか。どのようなワインになりたいのか、素材の声を五感で捉えて、ぶどうがありたい姿に沿ってワインにすることを大切にしています」。

果実を実らせるために、樹は莫大なエネルギーを消耗するものだ。状態が万全でなければ房は育たない。実は2024年、キリノカの自社畑のピノ・ノワールは、遅霜の影響でほぼ壊滅状態だった。被害を受けた樹は、葉を大きくして生き延びることだけで精一杯だったため、収量は激減したのだ。

実をつけたわずかなピノ・ノワールも糖度が上がらず、酸味が強い状態だった。そこで急遽、買いぶどうを使った醸造をメインにすることに方向転換した。使用したのは、買いぶどうのカベルネ・ソーヴィニヨンなど複数の品種だ。

カベルネ・ソーヴィニヨンでの醸造は初めての経験だったが、赤ワインを造る際に重要な抽出工程に注意して取り組んだ。沼田さんが手がけるピノ・ノワール以外のワインがどんな味わいなのか、気になる人も多いだろう。

▶︎キリノカのモットー

キリノカが大切にしているテーマに、「醸して自然」というものがある。

「『醸(かも)す』とは、人の手でぶどうのポテンシャルを引きだす工程だと考えています。酒や味噌、醤油などを発酵させてじわじわと熟成させることと同様に、人の手が加わることで自然の材料を美味しく育て上げるのが、ワインを『醸す』ことです」。

沼田さんがいう「醸して自然」とは、小野という土地で育ったぶどうを見て触り、匂いや空気や温度、湿度を肌で感じること。そして、土地とぶどうのポテンシャルを余すことなく引き出し、ワインボトルに詰めることを指している。

「そもそも、ワイン用のぶどうを植えて育てること自体が、ありのままの自然ではありません。だからこそ、『醸す』ことが大切です。人為的に植えたぶどうと、本来の環境が持つポテンシャルを余すことなく引き出してワインとして表現することが、キリノカにとっての『醸して自然』でありモットーなのです」。

キリノカのワインは自然派ではない。そのため、必要に応じて薬剤を使用することもある。無農薬を選択しない理由は、ぶどうが病気で苦しむ姿を見たくないからだという。

農薬を使うか使わないかは、「ぶどうありき」で考えるキリノカのぶどう栽培。植物はきちんと葉を茂らせ、光合成をしておく必要がある。冬はマイナス10度まで冷え込む小野では、十分な栄養が蓄えられていないと越冬できないためだ。

「薬剤を使うかどうかの判断は、樹がどのような状態なのかを把握してからおこないます。ぶどうにとって心地よい環境を整えることを最優先にして、ぶどうの可能性を引き出し、素晴らしいワインにすることが、私が考える正しい向き合い方なのです」。

『まとめ』

かつて自身が出会った数々のすぐれたワインのように、飲んだ人の生き方や人生が変わるような力を持つワインを造りたいと考えている沼田さん。

ワイン専用品種の栽培は向いていないと考えられることもある日本の気候だが、キリノカが目指すワインには、日本ならではの気候が力を与えてくれると話してくれた。

地中海性気候のヨーロッパは秋になると雨が増えるため、ぶどうを早く収穫しなければならない。一方で10月に晴れ間が増え、日中と夜間の寒暖差も大きくなる日本こそ、世界最高のワイン生産地になる可能性がある。地域によってさまざまな気候の特徴があるのも大きな魅力のひとつだ。突出した個性を持つワイナリーを目指すキリノカの目標は、海外のワインファンがまだ知らない美味しさを造り出し、広めていくことなのである。

「キリノカのピノ・ノワールがどのような環境で生まれたのだろうと想像しながら飲んでもらえると嬉しいです。ぶどうが育った環境とぶどうの声、造り手の思いを込めました。ワインができた背景やストーリーを感じていただきたいですね」。

自社畑のピノ・ノワールが大きな被害を受けた2024年は、生産者仲間が譲ってくれたさまざまな品種を醸造した。2025年2月以降にリリース予定なので、気になる方はぜひチェックしてみてほしい。

これからも引き続き、ピノ・ノワールにこだわったワイン造りに取り組んでいくキリノカの躍進に注目していこう。

基本情報

| 名称 | KIRINOKA VINEYARDS&WINERY(キリノカ ヴィンヤーズ アンド ワイナリー) |

| 所在地 | 〒399-0601 長野県上伊那郡辰野町大字小野1305-1 |

| HP | https://kirinoka.com/ |